Самсонов Александр

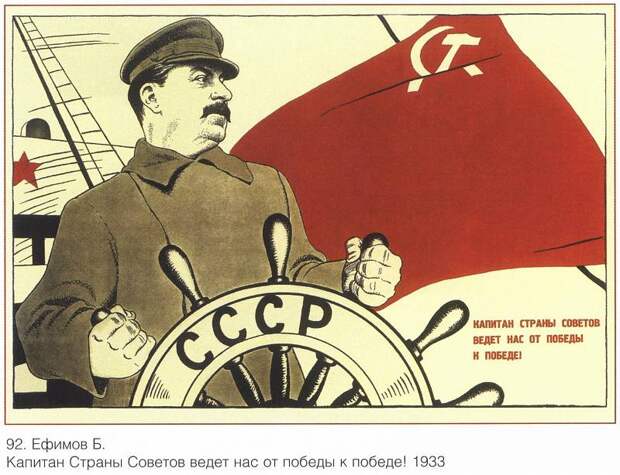

Почему Хрущёв уничтожил сталинские артели

О сталинском СССР было создано множество «чёрных мифов», которые создавали у людей негативные впечатления о советской цивилизации. Один их таких мифов – это ложь о «тотальном огосударствлении» народного хозяйства при СССР и Сталине. При Сталине частная инициатива процветала. В Союзе работали многочисленные артели и кустари-одиночки. Разрушил эту весьма полезную для державы и народу сферу деятельности уже Хрущёв.

Артели при Сталине

Считается, что при социализме, командно-административной и плановой системе предпринимательство невозможно. Известно, что во времена господства нэпа (новой экономической политики) кооперативы и артели процветали и производили основную массу товаров народного потребления. Правда, в это время происходила спайка спекулятивного капитала новых буржуа (нэпманов) и советской бюрократии. То есть процветали коррупционные схемы.

Казалось, что при Сталине, когда нэп прикрыли, провели коллективизацию и индустриализацию, артели-кооперативы исчезнут. Однако всё было наоборот. В сталинской империи предпринимательство пережило новый расцвет. Малое производство в сталинском СССР было весьма сильным и заметным сектором народного хозяйства страны. Артели в годы Великой Отечественной войны даже производили оружие и боеприпасы. То есть обладали высокими технологиями и собственным производственными мощностями. В СССР производственные и промысловые артели всячески и всемерно поддерживали. Уже в ходе 1-й пятилетки наметили рост членов артелей в 2,6 раза.

В 1941 году советское правительство оградило артели от излишнего вмешательства властей, указало на обязательную выборность руководства производственных кооперативов всех уровней и на два года освободило предприятия от всех налогов и государственного контроля над розничным ценообразованием. Однако розничные цены не должны были превышать государственные на схожую продукцию больше чем на 10—13%. Стоит отметить, что госпредприятия находились в худших условиях, так как льгот у них не было. Чтобы хозяйственное руководство не могло «придавить» кооперативы, власти определили и цены на сырьё, оборудование, транспортные расходы, за хранение на складах и торговые объекты. Таким образом, возможности для коррупции значительно сузили.

Даже во время тяжелейших условий войны кооперативам сохранили значительную часть послаблений. А после завершения войны, в восстановительный период их снова расширили. Развитие артелей считалось важной государственной задачей — чтобы артели помогли в деле восстановления державы. В частности, льготы получали предприятия, где работали инвалиды, которых после войны было много. Многим бывшим фронтовикам поручалось организовать новые артели в различных населенных пунктах и местах.

Новая жизнь древней русской традиции

По сути, при Сталине артели получили новую жизнь, вышли на новый уровень развития. Так продолжалась древняя производственная традиция русского общества. Производственные общины-артели были важнейшей часть хозяйственной жизни Руси-России с древнейших времен. Артельный принцип организации труда известен на Руси со времен империи первых Рюриковичей. Очевидно, что он существовал и ранее, в долетописные времена. Артели были известны под разными названиями: дружина, ватага, братчина, братия и пр. В Древней Руси такие общины могли выполнять как военные, так и производственные функции. Бывало, что целые селения и общины организовывали общую артель (сообща ловили рыбу, строили суда и пр.). Суть всегда одна – работу выполняет группа людей, равноправных между собой. Их принцип — один за всех, все за одного. За организационные вопросы решает выбранный полноправными общинниками князь-воевода, атаман-гетман, мастер. Все члены артели выполняют свою работу, активно поддерживают друг друга. Отсутствует принцип эксплуатации человека человеком, обогащения одного или нескольких членов общины за счёт основной массы работников.

Таким образом, на Русской земле испокон веков преобладал общинный, соборный принцип, являвшийся частью русского мировоззрения и миропонимания. Он помогал и бить врагов, и быстро восстанавливаться после военных или социально-экономических катастроф-смут, и созидать в самых суровых условиях империю-державу. Стоит помнить, что в наших суровых северных условиях только этот принцип и помог создать величайшую империю-державу.

При Сталине, который де-факто возродил русскую империю-державу, эта важнейшая русская производственная традиция не только сохранилась, но и получила новый толчок к развитию. Артель заняла важное место в советском обществе. После красного императора в стране осталось 114 тыс. мастерских и кооперативов самых различных направлений. В металлообработке, ювелирном деле, в пищевой, текстильной и химической отрасли, деревообработке и т. д. В кооперативах-артелях трудилось около 2 млн. человек. Они производили около 6% валовой продукции промышленности страны. В частности, кооперативы производили значительную часть мебели, металлической посуды, трикотажа, детских игрушек и пр. В результате частный сектор обеспечивал большой вклад в развитие лёгкой промышленности, обеспечению народа потребительскими товарами. Артели производили практически все необходимые в обычной жизни предметы и товары в наиболее проблемном секторе народного хозяйства СССР. Что было связано с приоритетом развития тяжелой промышленности, машиностроения и ВПК (вопрос выживания цивилизации и народа). А в годы войны частный сектор наладил производство оружия из готовых комплектующих, изготавливал ящики для боеприпасов, амуницию для солдат и лошадей и т. д.

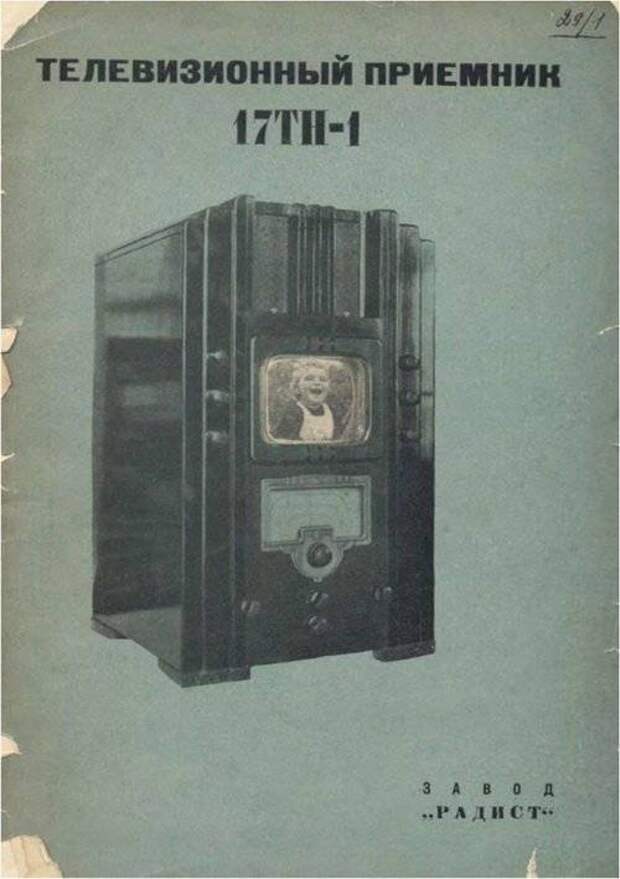

Интересно, что частный сектор был занят не только производством. В частной сфере работали десятки конструкторских бюро, экспериментальных лабораторий и даже два научно-исследовательских института. То есть был и научно-исследовательский отдел, советские артели не были пережитком феодальных времен. Советские артели выпускали и передовые изделия. К примеру, ленинградская артель «Прогресс-Радио» выпускала первые в СССР ламповые приёмники (1930 год), первые радиолы (1935 год), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 год). В этой сфере имелась даже своя (негосударственная!) пенсионная система. Артели осуществляли и финансовую деятельность: предоставляли своим членам ссуды на приобретение оборудования, инструментов, на строительство жилья, покупку скота и т. д.

Также в частной отрасли отмечался общий для советского государства прогресс. Так, ленинградское предприятие «Столяр-строитель», которое в 1920-е годы производило сани, колёса, хомуты и т. д., в 50-е годы стало называться «Радист» и стало крупным производителем мебели и радиооборудования. Гатчинская артель «Юпитер», которая в 20-40-е годы выпускала различную бытовую мелочь, инструменты, в начале 50-х годов производила посуду, сверлильные станки, прессы и стиральные машины. И таких примеров было много. То есть частные предприятия, их возможности росли вместе с Советским Союзом.

В итоге в СССР в сталинский период предпринимательство не только не ущемлялось, а, наоборот, поощрялось. Было важным сектором народного хозяйства и активно развивалось, совершенствовалось. Также важно отметить, что росло предпринимательство производительное, а не торгашеское паразитарно-спекулятивное, которое расплодилось в годы нэпа, восстановилось в период горбачёвской «катастройки» и либеральных, разрушительных реформ 1990-х годов. При сталинском «тоталитаризме» частная инициатива и творчество всемерно поощрялись, так как это шло на пользу державе и народу. Частные предприятия сделали хозяйство СССР более устойчивым. При этом советские предприниматели были защищены советским государством, забыли о такой проблеме, как сращивание бюрократии с организованной преступностью, об опасности преступности.

Сталин и его единомышленники хорошо понимали важность частной инициативы в хозяйстве страны и жизни народа. Они пресекали попытки догматиков марксизма-ленинизма уничтожить, национализировать этот сектор. В частности, во всесоюзной дискуссии в 1951 году учёный экономист Дмитрий Шепилов (по предложению Сталина его назначили руководителем авторского коллектива по созданию первого в СССР учебника политэкономии социализма) и министр лёгкой промышленности СССР и председатель Бюро по торговле при Совмине СССР Алексей Косыгин отстаивали свободу артелей и приусадебные участки колхозников. Эту же мысль можно отметить и в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.).

Таким образом, вопреки антисоветскому, антирусскому мифу (при «кровавом Сталине» народ только грабили) всё было наоборот. Народ грабили при феодализме и капитализме. При сталинском социализме в стране формировалась и отлично работала (прошла испытания самой страшной войной) система честного, производственного предпринимательства. А не торгашеско-спекулятивного, ростовщическо-паразитарного, как в России времен победы капитала. Предприниматели были защищены от злоупотребления и поборов чиновников-коррупционеров, давления и паразитизма банкиров-ростовщиков и криминального мира. При красном императоре частное предпринимательство органично дополняло государственный сектор.

До войны артель «Радист» выпустила около 2000 моделей телевизора «17ТН-1»

Артель «Фото-Труд» (отделение фирмы «ЭФТЭ», позже — отдельная артель «Арфо») выпускала первые советские серийные фотоаппараты

Хрущёвщина

Хрущёв устроил в стране «перестройку-1» и нанёс русской (советской) державе и народу несколько тяжелых, практически смертельных ударов. Он отказался от сталинского курса развития, превращавшего СССР в передовую цивилизацию человечества. От строительства общества служения, знания и созидания. Советская верхушка отказалась от развития, выбрала «стабильность», что в итоге привело к разрушению советской цивилизации.

«Оттепель» Хрущёва разрушила сталинскую систему. 14 апреля 1956 года появилось постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации», в соответствии с которым артельные предприятия были переданы государству. Собственность предприятий отчуждалась безвозмездно. Исключение сделали только для мелких производителей бытовых товаров, художественных промыслов и артелей инвалидов. Однако им запретили самостоятельно осуществлять регулярную розничную торговлю. Таким образом, Хрущёв устроил погром частных предприятий, которые были полезны державе и народу.

Одним из негативных проявлений этого погрома стал знаменитый советский дефицит, которым постсоветские правители, чиновники и либералы постоянно попрекают Советский Союз. При Сталине, когда в стране действовали десятки тысяч артелей-кооперативов, сотни тысяч кустарей-одиночек, продовольственные потребности народа удовлетворяли колхозные рынки, крестьяне-единоличники и колхозники с приусадебными участками, такой проблемы не было. В сталинском СССР проблема дефицита какого-либо товара (обычно это было продовольствие или бытовые товары, то есть то, на чём специализировались артели) решалась на местном уровне.

Кооперативы в СССР возродили при Горбачёве, но в основном это уже было не частное производство, а спекулятивная, торгашеская и финансовая деятельность, которая вела не к развитию страны и процветанию народа, а к обогащению узкой группы «новых русских». Новых буржуа и капиталистов, жирующих на разграблении СССР-России.

=0=0=

Миф о залпе «Авроры» по Зимнему дворцу

Плакат к фильму «Залп „Авроры“» (СССР, 1965)

Миф о залпе «Авроры» родился сразу после штурма Зимнего дворца. Однако 25 октября 1917 года стрельбу по дворцу вёл не крейсер, а орудия Петропавловской крепости.

«Залп Авроры»

25 октября 1917 года примерно в 21:40 минут «Аврора» произвела один холостой сигнальный выстрел. Однако практически сразу после штурма Зимнего дворца родился миф о боевом залпе корабля. Такие сведения стали появляться в печати и литературе. Американский журналист и писатель Джон Рид, свидетель Октябрьской революции, в книге «Десять дней, которые потрясли мир» (вышла в 1919 году) отмечал: «Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с «Авроры». Других повреждений бомбардировка не причинила».

Позднее версия о том, что легендарный крейсер бил по дворцу боевыми снарядами, стала общепринятой. В «Кратком курсе истории ВКП(б)» 1938 года отмечалось: «Крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры — эры Великой социалистической революции». Об этом событии ставили спектакли, в 1965 году вышел фильм «Залп «Авроры»». Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам» писал: «Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры».

В реальности

Перед Октябрьской революцией на крейсере «Аврора» главенствовали большевики. Матросы Балтийского флота стали одной из главных ударных сил революции. Поэтому команда крейсера приняла участие в вооруженном восстании в Петрограде. Днем 25 октября 1917 года начальник полевого штаба восставших Антонов-Овсеенко дал указание команде корабля дать пару холостых выстрелов из 6-дюймового орудия. Также с корабля на берег сходила часть экипажа, чтобы участвовать в патрулировании города. По радио с корабля было передано написанное В. И. Лениным воззвание «К гражданам России!» Примерно в 21:40 канонир Евгений Огнев из шестидюймовки произвёл один сигнальный выстрел. Считается, что он стал сигналом для штурма Зимнего дворца.

В следующие дни в газетах стали появляться сведения, что корабль стрелял по дворцу боевыми снарядами. Эти сообщения сразу же опровергла команда «Авроры». Так, 27 октября 1917 года в редакцию газета «Правда» поступило письмо экипажа корабля. В нём был выражен протест против обвинений, бросающих «пятно позора на команду крейсера», которая якобы убивала мирных граждан. Отмечалось, что если бы боевой корабль вёл стрельбу боевыми снарядами, то «огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только Зимнего дворца, но и прилегающих к нему улиц». Команда подтверждала, что был произведён один холостой выстрел 6-дюймового орудия, который был сигналом для всех судов, стоявших на Неве.

Кроме того, многие исследователи штурма Зимнего дворца отмечали, что «Аврора» просто не могла стрелять по этому объекту. Во-первых, из-за расположения корабля он не мог вести эффективный огонь. Во-вторых, перед революционными событиями на крейсере начали капитальный ремонт и сняли все боеприпасы.

Огонь вела Петропавловская крепость

Стоит отметить, что оборона Зимнего дворца была неудовлетворительной. В гарнизоне перед штурмом осталась небольшая горстка юнкеров и инвалидов, георгиевских кавалеров, часть 1-го Петроградского женского батальона смерти. При этом часть гарнизона разошлась и разбежалась уже перед штурмом: казаки, часть юнкеров, артиллеристы и броневой отряд. Также командование вообще не организовало оборону здания, снабжение гарнизона. Бесчисленные коридоры дворца и переходы не охранялись, у военных даже не было плана здания. Поэтому бой был в целом бестолковой стрельбой, от которой погибло всего несколько человек.

В конце концов большевики просто обнаружили места, где вообще не было охраны и без сопротивления вошли в здание. Побродив некоторое время по коридорам дворца, отряд Антонова-Овсеенко ранним утром 26-го добрался до Малахитового зала. Услышав голоса в соседнем помещении, красноармейцы открыли дверь в Малую столовую. Там располагались министры Временного правительства, перебравшиеся сюда из Малахитового зала. Они были арестованы.

Ранее, примерно в 23 часа, Зимний дворец обстреляли из орудий Петропавловской крепости. Было сделано 35 выстрелов, и только два едва зацепили здание. Очевидно, что артиллеристы не хотели стрелять по самому дворцу и преднамеренно стреляли поверх здания. В результате большинство снарядов упало на Дворцовой набережной, осколками было выбито несколько стекол в Зимнем дворце.

Интересно, что в самом Зимнем дворце ещё в 1915 году был открыт госпиталь. Под раненых решили отвести парадные залы, выходящие на Неву: Николаевский зал с Военной галерей, Аван-Зал, Фельдмаршальский и Гербовый. В итоге в больничные палаты переоборудовали восемь самых больших и красивых парадных залов второго этажа. В октябре состоялось торжественное открытие госпиталя на 1 тыс. человек. Его назвали в честь наследника престола царевича Алексея Николаевича. В Николаевском зале были расположены пораженные в голову, шею, грудную клетку и позвоночник; в Гербовом зале – с ранами в брюшной полости и бедре и т. д. Также на первом этаже разместили врачебные кабинеты, приёмную, аптеку, ванные и т. д. Госпиталь оборудовали по последнему слову науки и техники того времени. 27—28 октября 1917 года госпиталь Зимнего дворца закрыли, больных распределили между другими лазаретами столицы.

=0=0=

Гибель Кубанской армии

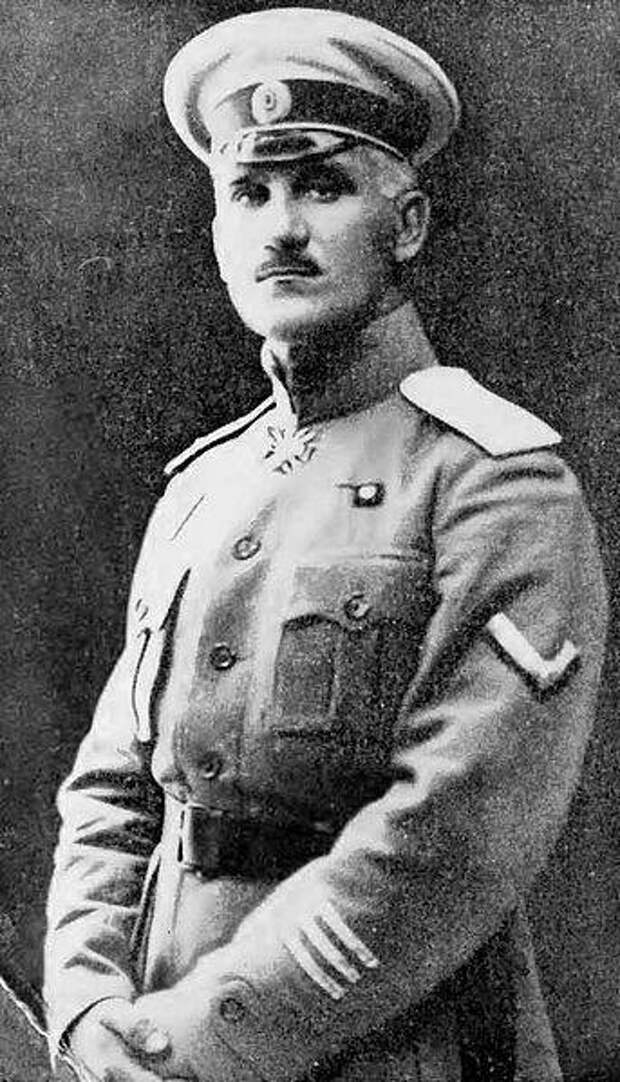

А. И. Деникин в день отставки с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России

Смута. 1920 год. Вооруженные силы Юга России пали. Ядро белых сил эвакуировалось морем в Крым. Но по всему Кавказу агонизировали обломки деникинской армии и различные автономные и «зелёные» образования.

Отступление кубанцев

Войска, которые не смогли попасть на транспорты в Новороссийске, двинулись береговой дорогой на Геленджик и Туапсе. Однако при первом же столкновении с «зелёными», которые располагались в Кабардинской, не решились вступать в бой, замитинговали и разбежались. Некоторую часть смогли подобрать суда и вывезли в Крым, другие ушли в горы и сами стали «зелёными»-бандитами или перешли на сторону красных.

Части Кубанской армии сосредоточились в районе Майкопа и Белореченской. Её прижали к горам. Красные преследовали кубанцев малыми силами, видимо, считая, что остатки Кубанской армии и так рассеятся. Отступая, кубанские войска продолжали расти численно. Правда, боевая мощь армии не увеличилась. К кубанцам присоединился 4-й Донской корпус, отрезанный от своей армии в районе Екатеринодара. Вливались дезертиры и тыловые части. Всего собралось до 30 тыс. человек. Не считая беженцев. Море обозов с имуществом и скотом. Вся эта масса направлялась на Туапсе. Только в авангарде и арьергарде удалось расположить более или менее боеспособные части. При этом не было даже общего руководства. Кубанский атаман Букретов, правительство и Рада заявили о разрыве с Деникиным и полной самостийности. Они склонялись к перемирию с большевиками. Большинство командиров считали себя частью ВСЮР и было против соглашения с красными. Большинство простых казаков просто бежали, без «политики».

Как было обычно в это время, идей было много. Большинство военных начальников и офицеров хотели добраться до побережья, погрузиться на суда и эвакуироваться в Крым. Кубанское правительство надеялось отсидеться в замкнутом районе побережья, перекрыть перевалы и приморскую дорогу, восстановить порядок в армии. Заключить союз с Грузией и Черноморской республикой. А затем перейти в контрнаступление, отбить Кубань. Другие мечтали сбежать в Грузию, надеясь, что там их гостеприимно встретят.

Многотысячный поток двигался на Туапсе. Навстречу кубанцам через горные перевалы в сторону Майкопа двигалась часть Черноморской красной армии (около 3 тыс. человек). И у станицы Хадыженской противники неожиданно друг для друга встретились. Черноморская армия, бывшие «зелёные», своих привычек не оставили. Поэтому шли как по вражеской территории. Что привело к стычкам с местными казаками. И тут появилась Кубанская армия. Она полностью разложилась и почти полностью утратила боеспособность. Но Черноморская армия состояла из дезертиров, перебежчиков и «зелёных»-повстанцев. Обнаружив большие массы противника, она поспешно отступила к перевалам. Оттуда её легко сбили. 20 марта 1920 года Черноморская армия бежала в Туапсе, затем севернее, в Геленджик. Опасаясь, что кубанцы пойдут следом и раздавят, «красно-зелёные» бежали далее на север, в сторону Новороссийска, на соединение с 9-й советской армией.

Кубанцы расположились между Туапсе и Сочи. Ситуация была крайне тяжелой. Запасов провианта и фуража на такие массы людей, лошадей и скота не было. Главной задачей стал поиск продовольствия и фуража в приморских селениях. Надежды на помощь «зелёной» Черноморский республики не оправдались. «Зелёные»-демократы имели ещё более слабые силы, и не могли помочь в борьбе с красными. Правда, кубанцы и черноморцы заключили соглашение. Кубанцы обещали не вмешиваться во внутреннюю жизнь «республики», признали местное «правительство», остановили движение на Сочи. Кубанцы просили помочь им продовольствием и обязывались защищать Черноморскую республику от Красной Армии. Однако улучшить ситуация с продовольствием не удалось. Узкая прибрежная полоса в эти время была очень бедной хлебом, его завозили. Высеваемого местными крестьянами зерна едва хватало на собственные нужды. Только что кончилась зима, соответственно и все запасы были на исходе. А война прекратила подвоз из бывших белых областей Юга России. Из Крыма (тоже небогатого продовольствием) снабжение наладить не успели.

Гибель армии

31 марта 1920 года советские войска, преследовавшие кубанцев и отставшие от них, форсировали перевалы и вышли к Туапсе. Кубанцы так и не смогли привести свои войска в порядок, восстановить дисциплину. Кубанские части без боя бросили город и бежали на юг. Соглашение с черноморцами рухнуло. Командиру авангарда генералу Агоеву приказали занимать Сочи. 60-тысячной массе беженцев было плевать на соглашения, заключенные кубанским правительством с Черноморской республикой. Функционеры Черноморской республики, её ополчение и часть населения бежали в горы, увозя имеющееся добро и провиант.

К 3 апреля 1920 года все побережье вплоть до Грузии затопили кубанские беженцы. Кубанское правительство, Рада и атаман разместились в Сочи. Здесь кубанцы получили небольшую передышку. Дело было в том, что 34-я стрелковая дивизий 10-й советской армии, которая преследовала Кубанскую армию, в результате длительного марша и эпидемии тифа была обескровлена, в ней осталось всего около 3 тыс. человек. Кубанцев действительно было много. Красные остановились в Туапсе и перешли к обороне, выставив заслон на р. Чухук.

Правда, почти месячная пауза не спасла Кубанскую армию. Восстановить её боеспособность не удалось. Собственно, и не пытались. Продолжались политические дрязги и разногласия. Вожди Черноморской республики больше не желали никаких соглашений. Кубанское правительство пыталось заключить союз с грузинами, но переговоры с Грузией остались безрезультатными. Военное командование пыталось наладить связь с Врангелем (4 апреля Деникин передал пост главнокомандующего ВСЮР Врангелю). Войска и беженцы были заняты поиском пропитания. Все прибрежные селения были полностью опустошены. Попытки добыть провиант в горных селениях закончились неудачно. Местные крестьяне перекрыли горные пути и тропы завалами и небольшими отрядами ополчения с пулеметами. Скот и лошади умирали от бескормицы. Затем наступил настоящий голод. Люди ели уже павших животных, кору и резали лошадей. Продолжалась эпидемия тифа, к ней прибавилась и холера.

В Крыму сомневались: что делать с оставшимися на кавказском побережье кубанцами и донцами? До Крыма доходили сведения о полном разложении кубанцев, о стычках и метаниях. Атаман и Рада заявили о полном разрыве с добровольцами. Генерал Писарев, который возглавил армию, просил о вывозе в Крым. Однако Ставка и донское командование сомневались в необходимости такого шага. Верховное командование хотело перевести только не бросивших оружие и готовых драться. Донские командиры были ещё более осторожными, и предложили воздержаться от эвакуации 4-го корпуса в Крым. Мол, казаки полностью разложились и только усилят смуту на полуострове. Уже эвакуированные в Крым донские части создавали проблемы. С другой стороны, донское командование ещё не сбрасывало со счётов такой вариант – вернуть казаков из Крыма на кавказское побережье и вместе с кубанцами перейти в контрнаступление, освобождая Кубань и Дон. А в случае провала наступления отступить в Грузию.

К тому же положение самого Крыма в марте и апреле 1920 года было неопределённым. Возможность его длительной обороны и снабжения ставилась под сомнение. Многие считали, что большевики вот-вот перебросят силы с Северного Кавказа и прорвут оборону. Крым – это «ловушка». Поэтому вскоре придётся эвакуироваться самим. В итоге транспорты для эвакуации доно-кубанских корпусов так вовремя и не направили. Кроме того, как и раньше для кораблей не хватало угля.

Тем временем стоявшая в Туапсе 34-я стрелковая дивизия была подкреплена 50-й дивизией. Они теперь входили в состав 9-й советской армии. Численность советской группировки была доведена до 9 тыс. бойцов. 30 апреля 1920 года красные снова пошли в наступление с целью добить противника. Кубанцы не смогли оказать сопротивление и бежали. Правительство и Рада снова просила помощи у Грузии, командование – у Крыма. Грузинское правительство отказалось пропускать кубанцев, опасаясь вызвать войну с Советской Россией. Тогда атаман Букретов и генерал Морозов начали переговоры с красными о капитуляции. Сам атаман и члены Кубанской рады бежали в Грузию, а затем в Константинополь. Большая часть Кубанской армии сложила оружие и сдалась (около 25 тыс. человек). Часть войск во главе с генералом Писаревым (12 тыс. человек), откатилась от Сочи к Гаграм и была посажена на суда, которые прислал Врангель. В дальнейшем из вывезенных казаков сформировали Кубанский корпус.

Затем за несколько дней пала «зелёная» Черноморская республика. Её лидеров арестовали, часть бежала в Грузию. С «зелёными»-повстанцами быстро разобрались. Им не дали вольничать как при правительстве Деникина. Семьи ушедших в горы бандитов ссылали, имущество конфисковывали. Прежний хаос уходил в прошлое. Наступала новая советская (русская) государственность.

Командующий группой войск Кубанской армии Пётр Константинович Писарев

Гибель северокавказской и астраханской групп

Терские казаки и войска Северокавказской группы генерала Эрдели были отрезаны от главных сил Деникина и отступили к Владикавказу. Оттуда белые части и беженцы (всего около 12 тыс. человек) во Военно-Грузинской дороге двинулись в Грузию. 24 марта 1920 года Красная Армия заняла Владикавказ. В Грузии белые части были разоружены и помещены в лагеря в районе Поти, в болотистой, малярийной местности. Эрдели в дальнейшем отбыл в Крым.

Вслед за белыми пали и местные автономные «правительства». Белый Юг был буфером, который прикрывал различные «правительства» Северного и Южного Кавказа. Как только пали ВСЮР, сразу стала очевидна иллюзорность и нежизнеспособность всех кавказских государственных образований. В ходе движения 11-й советской армии пал Северо-Кавказский эмират (на территории Дагестана и Чечни) Узуна-Хаджи. Его 70-тысячная армия развалилась. Часть войск из коммунистов и бывших красноармейцев во главе с Гикало и присоединившиеся к ним «левые исламисты» перешли на сторону Красной Армии. Другие, сразу устав от «священной войны», разбежались по домам. Оставшиеся верными имаму войска не смогли противостоять красным, их оттеснили в горы. Сам тяжело больной Узун-Хаджи 30 марта 1920 года умер, по другой версии, его убили соперники или агенты большевиков. Вскоре пришёл черёд Грузии и Азербайджана.

На побережье Каспия отступал белый отряд генерала Драценко, который ранее воевал на астраханском направлении. Астраханская группа отступала под давлением 11-й советской армии. Активизировались и горцы. Белогвардейцы отступили к Петровску (Махачкале), где базировалась белая Каспийская флотилия, 29 марта погрузились на корабли и направились в Баку. Здесь генерал Драценко и командующий флотилией контр-адмирал Сергеев заключили соглашение с азербайджанским правительством: белых пропускали в Грузию, а они сдавали Азербайджану всё вооружение. Военная флотилия принимала на себя задачу обороны азербайджанского побережья. Однако азербайджанские власти, как только Сергеев уехал в Батум, чтобы оттуда связаться со Ставкой, а корабли стали входить в порт, аннулировали соглашение. Потребовали безоговорочной сдачи.

Каспийская флотилия отказалась сдаваться. Капитан 1-го ранга Бушен увёл корабли в Персию, в Энзели. Белогвардейцы попросили убежища у британцев, которые там располагались. Ранее британцы поддерживали белых в регионе. Однако англичане, курс правительства которых уже поменялся, интернировали белогвардейцев.

Таким образом, Вооруженные силы Юга России пали. Их остатки на Северном Кавказе были ликвидированы и пленены. Небольшая часть бежала за границу. Часть влилась в состав Красной Армии. На небольшом Крымском полуострове собралось всё, что осталось от ВСЮР. Деникин свёл остатки своих сил в три корпуса: Крымский, Добровольческий и Донской, Сводную кавалерийскую дивизию и Сводную кубанскую бригаду. Крымский корпус по-прежнему прикрывал перешейки, остальные войска расположились в резерве для отдыха и восстановления.

Свежие комментарии