Вячеслав Шпаковский

Расцвет дворянского либерализма в России

Конституционный конвент в Филадельфии голосует за принятие конституции. Художник Кристи Г. Челленджер (1873–1952). Капитолий, Вашингтон

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,

Как гибнет в нищете достойный муж,

А негодяй живет в красе и холе;

Как топчется доверье чистых душ;

Как целомудрию грозят позором,

Как почести мерзавцам воздают,

Как сила никнет перед наглым взором,

Как всюду в жизни торжествует плут;

Как над искусством произвол глумится,

Как правит недомыслие умом,

Как в лапах зла мучительно томится

Всё то, что называем мы добром…

В. Шекспир. Сонет 66-й

Как гибнет в нищете достойный муж,

А негодяй живет в красе и холе;

Как топчется доверье чистых душ;

Как целомудрию грозят позором,

Как почести мерзавцам воздают,

Как сила никнет перед наглым взором,

Как всюду в жизни торжествует плут;

Как над искусством произвол глумится,

Как правит недомыслие умом,

Как в лапах зла мучительно томится

Всё то, что называем мы добром…

В. Шекспир. Сонет 66-й

История российского либерализма. Вышло два материала, посвященных истории именно российского либерализма. Про античное и все западное в этом цикле ничего не будет, хотя без некоторых поясняющих обращений и не обойтись. Материал будет написан по плану, по этапам развития исторического процесса в России. Забегать вперед не будем. Поэтому высказывания о либералах Достоевского и «Ленин о либерализме» — все это еще впереди. Большой объем получится? Да! Но что поделаешь… Хоть материал и подается в предельно разжеванной форме, он, как показывают комментарии, для восприятия ряда читателей «ВО» оказался довольно сложным. Некоторые из комментаторов либерализму отказали даже в праве называться идеологией, вот как! Поэтому давайте еще раз вспомним, что поспешность хороша лишь при ловле насекомых (остальные жизненные примеры, подсказанные автору читателями «ВО» в комментариях, оставим для разговоров тет-а-тет), и будем просто читать дальше.

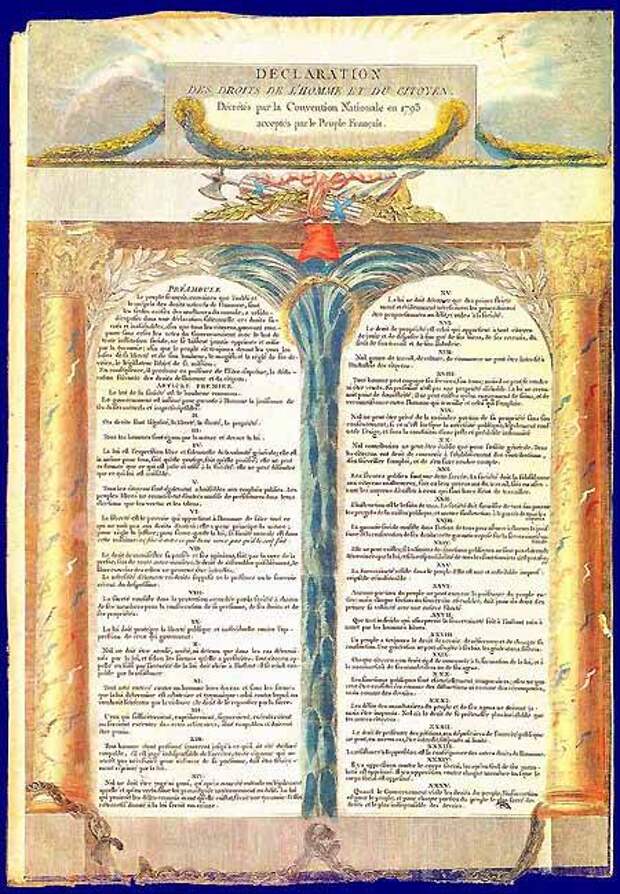

Вспомним, что «Декларация естественных, гражданских и политических прав человека» (принятая депутатами Генеральных штатов 24 августа 1789 года) заявляла, что «целью всякого объединения людей в общество является защита естественных, гражданских и политических прав человека; эти права лежат в основе общественного договора; их признание и провозглашение должны предшествовать конституции, которая гарантирует их осуществление…» А дальше было записано следующее:

Статья 1.

Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе.

Статья 2.

Цель всякого политического союза — обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые — свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению.

Статья 3.

Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.

Статья 4.

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Статья 5.

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено, и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

Статья 6.

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

Статья 7.

Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; но каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он несет ответственность.

Статья 8.

Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного.

Статья 9.

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом.

Статья 10.

Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом.

Статья 11.

Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом.

Статья 12.

Для гарантии прав человека и гражданина необходима государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена.

Статья 13.

На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены между всеми гражданами сообразно их возможностям.

Статья 14.

Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих представителей необходимость государственного обложения, добровольно соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и определять его долевой размер, основание, порядок и продолжительность взимания.

Статья 15.

Общество имеет право требовать у любого должностного лица отчета о его деятельности.

Статья 16.

Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет конституции.

Статья 17.

Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.

Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе.

Статья 2.

Цель всякого политического союза — обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые — свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению.

Статья 3.

Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.

Статья 4.

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

Статья 5.

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено, и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

Статья 6.

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

Статья 7.

Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; но каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он несет ответственность.

Статья 8.

Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного.

Статья 9.

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом.

Статья 10.

Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом.

Статья 11.

Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом.

Статья 12.

Для гарантии прав человека и гражданина необходима государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена.

Статья 13.

На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены между всеми гражданами сообразно их возможностям.

Статья 14.

Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих представителей необходимость государственного обложения, добровольно соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и определять его долевой размер, основание, порядок и продолжительность взимания.

Статья 15.

Общество имеет право требовать у любого должностного лица отчета о его деятельности.

Статья 16.

Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет конституции.

Статья 17.

Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.

Текст Декларации из сборника «Французская Республика: Конституция и законодательные акты». М., 1989 г. Изображение Декларации — из журнала «Курьер ЮНЕСКО», 1989 г.

И что это, как не четко сформулированная и структурированная идеология, к тому же еще и декларированная народными избранниками?

Кстати, кто-то писал в комментариях, что рабство негров во Франции революция сохранила. На самом дело оно было отменено в 1794 году (David B. Gaspar, David P. Geggus, A Turbulent time: the French Revolution and the Greater Caribbean, 1997, p. 60) и на территории страны, и во всех ее заокеанских владениях*. Кстати, и в России в 1797 году «Манифестом о трехдневной барщине» от 5 апреля 1797 года императора Павла I, впервые с момента установления в России института крепостного права, был юридически ограничен крестьянский труд в пользу двора и государства, равно как и помещиков, тремя днями в неделю и строго запрещавший помещикам принуждать крестьян работать в воскресенье. То есть общемировой тренд на смягчение нравов очевиден и в данном случае.

Портрет императора Павла I. С. С. Щукин (…–1828). Государственный Эрмитаж

Понятно, что «Манифест» имел важное религиозное и прежде всего социально-экономическое значение, так как способствовал развитию крестьянского хозяйства. Ведь в нем прямо подчеркивалось, что три оставшихся рабочих дня крестьяне должны отнюдь не бездельничать, а трудиться ради собственных интересов. Кстати, это была еще одна причина нелюбви к Павлу подданных: он же залез к подданным в карман, а кому же это понравится?

Ну а положения «Декларации…» стали основой основ для всех либералов той эпохи, включая, понятно, и положения принятой ранее конституции США 1787 года.

Однако ужасы Термидора, а потом диктат Наполеона показали русскому дворянству, что благими намерениями выложена дорога в ад, и очень часто вслед за декларацией свободы сначала проливаются реки крови, а затем все возвращается на круги своя.

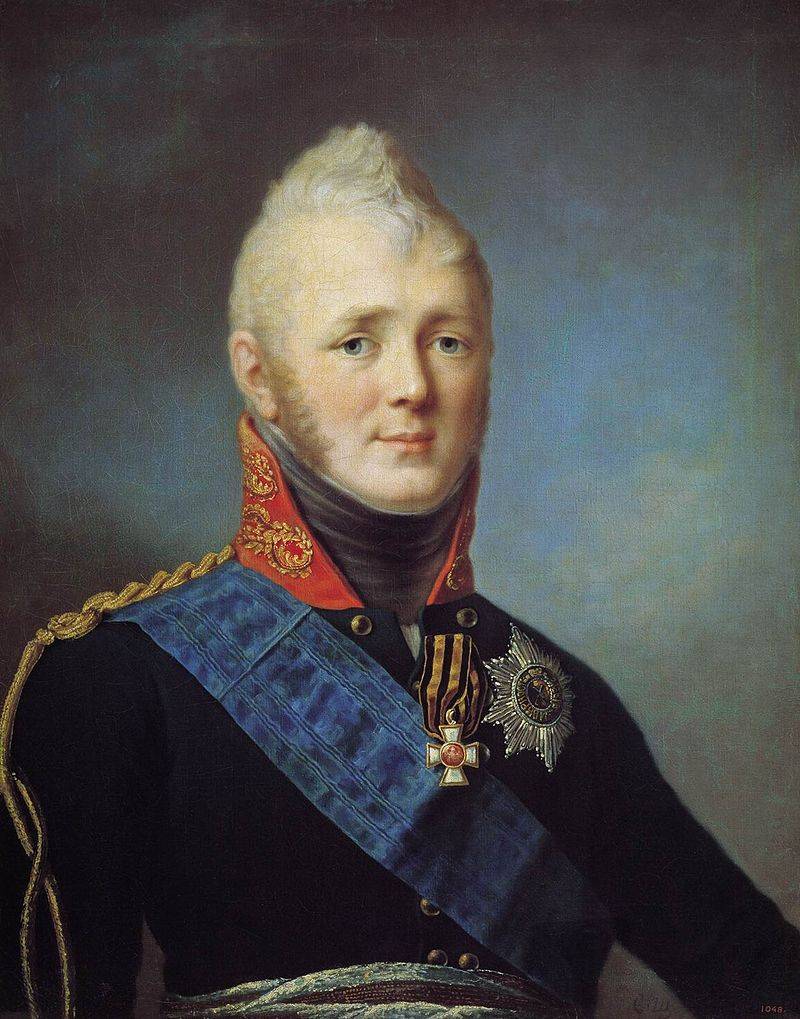

Ну и, конечно же, читал «Декларацию…» и молодой император Александр I, сменивший на престоле своего убиенного отца. Тем не менее, сердце его отнюдь не ожесточилось, недаром именно его царствование по праву считается периодом наибольшего расцвета идей либерализма в среде российского дворянства.

Император Александр I. С. С. Щукин. Русский музей, Санкт-Петербург

Забавно, что, будучи первым дворянином России, император Александр был одновременно и вполне убежденным сторонником всех основных принципов либерализма. А все потому, что воспитателем у него был гражданин республиканской Швейцарии Ф. С. Лагарп, сумевший доказать своему ученику, что эпоха монархов, наделенных абсолютной властью, прошла. Лагарп убеждал юного наследника престола, что Россия вполне может избежать того кровавого хаоса, который принесла Европе Французская революции, только лишь в том случае, если инициатива по проведению двух важнейших реформ, то есть отмене крепостного права и дарованию стране конституции, будет находиться в руках просвещенного и либерально настроенного монарха. Но при этом Лагарп предупреждал Александра, что ему не следует ожидать, что на пути реформ его поддержит все российское дворянство. Большинство, говорил он, отмену крепостного права не примет, поскольку будет защищать свое экономическое благополучие. Поэтому опираться следует на меньшинство – близких трону единомышленников государя. А также от самодержавного правления ни в коем случае не отказываться, а напротив, использовать для реформирования страны всю его мощь, начав с просвещения народа, потому как темный и неграмотный народ страшится всего нового.

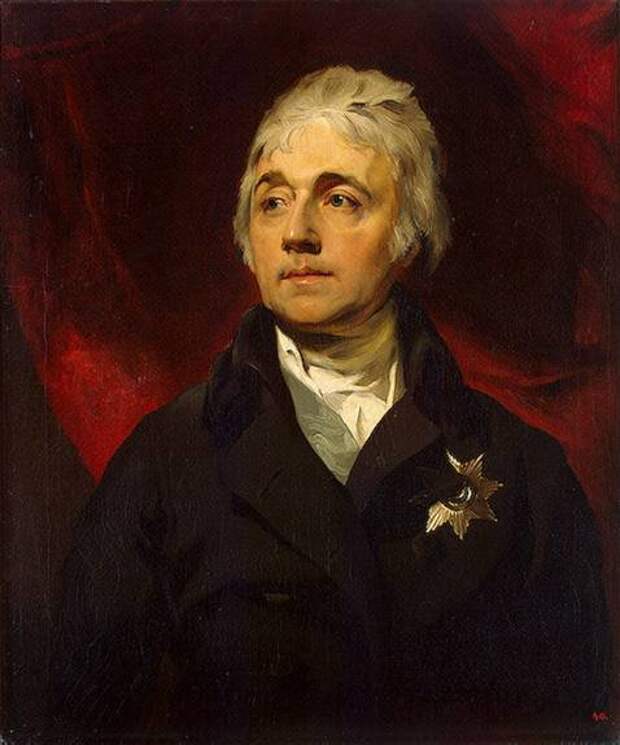

С. Р. Воронцов. Томас Лоуренс (1769–1830). Государственный Эрмитаж

Став императором, Александр Павлович именно так и поступил: окружил трон своими единомышленниками. Уже с 1801 года практически все высшие государственные посты заняли сторонники британского конституционализма, и среди них канцлер А. Р. Воронцов, затем его брат, многие годы являвшийся послом в Лондоне, С. Р. Воронцов; знаменитые адмиралы Н. С. Мордвинов и П. В. Чичагов; ну и, конечно, М. М. Сперанский, занимавший должность государственного секретаря. Хотя карьеру многие из них и сделали при Екатерине II, мировоззрение их сильно изменила Французская революция. Они стали опасаться, что аналогичные потрясения вполне могут постигнуть и Россию Ведь был же у нас при той же Екатерине пугачевский бунт? И они были сторонниками реформ, но революцию при этом как средство изменения общества отвергали, считая, что она приводит к анархии, а в итоге к установлению диктатуры. Так, например, тот же С. Р. Воронцов писал о царствовании императора Павла I, казавшегося ему настоящим тираном:

Кто не желает, чтобы у нас никогда не могла восстановиться ужасная тирания прошедшего царствования? Но нельзя только сразу совершить прыжок из рабства в свободу без того, чтобы не впасть в анархию, которая хуже рабства.

Н. С. Мордвинов (1754-1845) в мундире московской милиции 1806-1807 гг. А. Г. Варнек (1782—1843). Государственный Эрмитаж

Н. С. Мордвинов так и вовсе был «записным адмиралом». Морскому делу он учился в Англии, и, как писал о нем биограф, «проникся там… уважением к учреждениям этой страны». Он был сторонником Адама Смита и его учения об экономической свободе. В 1810 году он занял в Государственном совете высокий пост председателя Департамента государственной экономии и первым делом начал бороться за свободу частного предпринимательства в России. Императору он писал о том, что собственность «есть первый камень», без которой и без прав, ее ограждающих, «нет никому надобности ни в законах, ни в отечестве, ни в государстве».

По его мнению, введению конституции должно было предшествовать отмене крепостного права, поскольку народ, веками живший без гражданской свободы, получив ее по воле властителя, пользоваться ею себе и обществу во благо не сможет, что даровать свободу указом возможно, но научить свободе указом нельзя.

Все всякого сомнения, тень убитого отца стояла за спиной Александра I и он не мог не опасаться разделить его судьбу. Поэтому проекты реформ разрабатывались в узком кругу доверенных лиц и втайне от основной массы дворянства, так что современники дали ему даже название Негласного комитета. Однако началу реформ помешала война с Наполеоном, которая началась в 1805 году. Другим фактором стало сопротивление верхушки дворянства, всячески противившейся новизне.

М. М. Сперанский. А. Г. Варнек (1782—1843). Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачева

Между тем России до принятия конституции оставался всего один шаг. М. М. Сперанским был разработан план конституционной реформы и представлен императору уже в 1809 году, а год спустя был учрежден и Государственный совет, которому, по замыслу Сперанского, надлежало стать в российском парламенте верхней палатой. Но консерваторы у трона, а их там тоже было немало, припугнули Александра заговором, Сперанскому приписали шпионаж в пользу Наполеона, и вся «реформа» закончилось тем, что император отправил своего секретаря-реформатора в ссылку до лучших времен, которые, однако, так и не наступили до 1825 года.

В чем же главная причина столь непоследовательного поведения императора Александра I? А дело в том, что и он сам, и его сподвижники свято блюли важнейшее положение либерализма, которое состояло в уважении к любой частной собственности. Получалось же так, что если земли дворян являются их собственностью, а крестьяне к этой земле прикреплены, то даже волей императора землю отнять у них, по сути, невозможно, потому что поступить так значило бы покуситься на экономический фундамент самого либерализма! Это было противоречие, выйти из которого им так и не удалось.

öäöäö

Можно ли подделать Венеру Челлини?

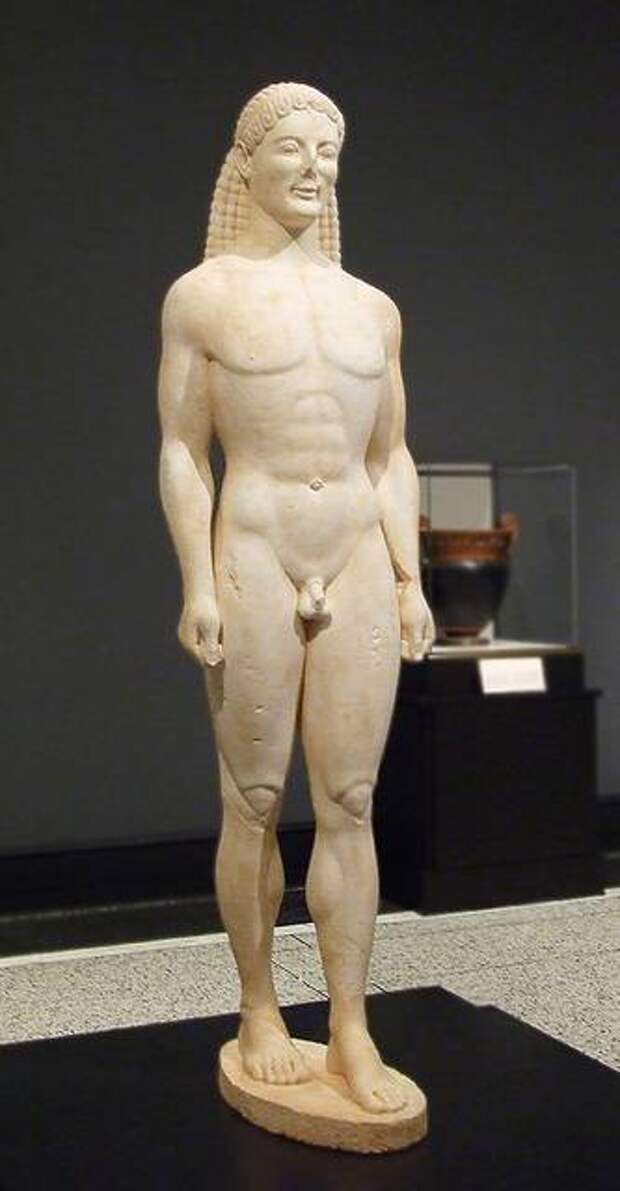

Президент России В. Путин рассматривает статуи греческих куросов в музее Акрополя в Афинах, 2001 год.

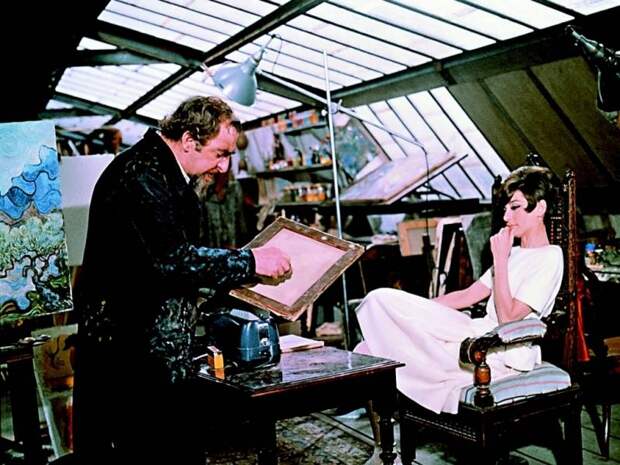

— Как было любезно со стороны месье Ван Гога — подписываться только именем! Для меня это экономия времени.

Папаша Боннэ, подделывая подпись Ван Гога. Кинокомедия «Как украсть миллион»

Папаша Боннэ, подделывая подпись Ван Гога. Кинокомедия «Как украсть миллион»

Технологии исторической науки. Наверное, нет в нашей стране человека, который бы не видел этой американской кинокомедии режиссера Уильяма Уайлера с неподражаемой Одри Хепбёрн и обаятельным Питером О’Тулом в главных ролях. Речь в ней идет о похищении из музея мраморной статуэтки Венеры Челлини (творения Бенвенуто Челлини), которую на самом-то деле сделал отец Боннэ со своей бабушки, и, разумеется, еще до того, как она стала объедаться за ужином. Интрига вертится вокруг эксперта доктора Бауэра, который должен удостоверить подлинность Венеры, страховка за которую составляет ровно один миллион долларов. А дочь Боннэ, Николь, объясняет своему папе, что подделки в скульптуре не удаются, потому что есть такая штука, как калий-аргон, с помощью которого определяют возраст камня, место, где его добыли, а то даже и адрес скульптора, который изделие изваял. Дальше в дело вмешивается любовь и происходит масса всего любопытного. Однако это кино. А кино есть кино! А вот как в реальности современные ученые определяют, является тот или иной мраморный артефакт подлинным, или же это не более чем хорошо изготовленная подделка? Об этом сегодня и пойдет наш рассказ, а для того чтобы он не был слишком уж академичным и скучным, иллюстрировать его будут кадры из кинофильма «Как украсть миллион» и фотографии куросов из самых известных музеев мира.

Вот она, Венера Челлини из фильма. Правда, реально такой скульптуры он не создавал, но ведь это же фильм…

В качестве примера подобной работы мы возьмем реально имевший место случай, произошедший еще в 1984 году. Можно было бы найти примеры и посовременней, но тут важно показать, каким образом это делалось уже тогда. Потому что сегодня наука ушла еще дальше.

В тот год музею Дж. Поля Гетти в Малибу, штат Калифорния, предложили купить античную статую юноши-атлета (куроса), изготовленную из мрамора. Статуя имела высоту более двух метров и прекрасно сохранилась, несмотря на то, что было ей более 2500 лет. Проблема возникла из-за того, что искусствоведам она была неизвестна, так как находилась в одном из частных собраний в Швеции. Газеты докопались, что за куроса его хозяин запросил от 8 до 12 млн. долларов, то есть исключительно большую сумму для совершенно неизвестной статуи.

Папаша Николь стирает грунтовку с полотен конца XIX века, чтобы нанести потом ее на свои полотна и говорит, что без этого нет аромата подлинности…

— Не думаю, что Ван-Гогу его картины стоили такого упорного труда.

— Так он же был Ван-Гог.

— Всё это так, но ведь известно, что за всю свою жизнь он продал всего одну картину. А твой отец для увековечения его трагического гения продал уже две

Марион Тру, хранитель музея отдела древностей, пригласил осмотреть ее искусствоведов, и те в большинстве своем сочли ее подлинной. Но были и те, кто в подлинности ее усомнился, мотивируя свое мнение тем, что у статуи имеются стилистические отклонения от всем известных образцов. И что-то уж очень хорошо она сохранилась! Тогда ее осмотрели в ультрафиолетовых лучах, что позволило найти больше подозрительных особенностей. Обычно древние изделия из мрамора в ультрафиолетовом свете имеют янтарный оттенок с некоторыми фиолетовыми вкраплениями. В то время как у этой фигуры оттенок был светло-фиолетовый, обычно характерный как раз для современных изделий. Естественно, что платить миллионы за подделку никто не собирался, поэтому работники обратились к ученым.

Доктор Бауэр приезжает, ну а папаша Боннэ только что подписал страховку на свою Венеру. Теперь обман обязательно раскроется и будет неслыханный скандал!

Пригласили Стэнли В. Марголиса, который занимался исследованиями более года. Причем ему даже разрешили высверлить из статуи керн чтобы взять для анализов небольшие пробы камня. До тех пор еще ни одну из мраморных скульптур не подвергали столь скрупулезному научному анализу, зато сегодня подобные научные методы выявления подлинности скульптур из мрамора применяются во всех крупных музеях мира.

До этого, чтобы отличить поддельный артефакт от подлинника, эксперты изучали стиль скульптуры и использовали метод сравнительной иконографии. Ну а о возрасте скульптуры судили по ее поверхностному слою, так называемой патине. Причем мрамор оказался весьма устойчивым к выветриванию, так что следы старения и воздействия окружающей среды на нем невооруженным глазом бывает невозможно. Однако спрос на «антики» со временем привел к тому, что поддельные скульптуры стали закапывать на пастбище, где паслись коровы, а также специально старить их поверхности парами кислоты.

Николь в раздумье. Впрочем, ей идет даже нахмуренный взгляд, и немудрено, что Саймон Дермот в нее влюбляется по уши…

— Почему вы хотите украсть именно эту статуэтку?

— Уж не думаете ли вы, что я могу украсть что-нибудь чужое?

— Это я упустил из виду. Может, украдём её, когда она вернётся домой?

В то же время геохимики имеют богатый опыт по части изучения свойств мрамора и такой породы, как известняк, который, как известно, под воздействием высоких температур и давления превращается в мрамор. Благодаря изучению пород, добытых при помощи бурения со дна океана, удалось датировать и ледниковые периоды, и многое узнать для реконструкции тех природных условий, при которых, например, на нашей планете произошло вымирание динозавров.

Существует множество видов анализов, которые позволяют «разговорить» даже самый «молчаливый» камень. Например, соотношения устойчивых изотопов углерода и кислорода в образцах мрамора и известняка, как оказалось, изменяются в зависимости от их происхождения. Изотопный анализ дает возможность выявить изменения, обусловленные выветриванием либо захоронением в почве. Микроскопический анализ кусочка мрамора в поляризованном свете выявляет неоднородности в его структуре, а измеряя длину волны рентгеновских лучей, испускаемые образцами во время облучения, можно легко определить даже самые ничтожные концентрации в них примесных элементов. Вот почему, кстати, использовать для подделки камень из каменоломен, равно как и древесину с бумагой, после 1945 года стало крайне проблематичным делом… Уж очень много всякой радиоактивной дряни попало с той поры в атмосферу, а зафиксировать все эти техногенные элементы очень легко.

Курос, о котором шла речь, был высечен из доломита — очень устойчивого к воздействию природных условий типа мрамора, около 540 и 520 гг. до н. э. Сама статуя состояла из семи частей и имела высоту 206 см.

С разрешения владельца их нее высверлили колонку диаметром 1 см и длиной 2 см ниже правого колена, где уже в давние времена образовалась небольшая трещина. Колонку распилили на тонкие слои и начали рассматривать их в электронный микроскоп. Другие пробы проводились при помощи масс-спектрометра. Применялись также методы рентгеновской дифракции и флуоресценции, чтобы определить в них содержание примесей и инородных вкраплений.

Саймон Дермон наставляет папашу Боннэ на путь истинный:

— Феноменально способный мальчик! Он меня так твёрдо поставил на истинный путь, что ни заблудиться, ни вернуться обратно

Прежде всего выяснилось, что мрамор, из которого был сделан курос, — это практически чистый доломит (или кальциево-магниевый карбонат), то есть более редкая разновидность мрамора, чем мрамор, который состоит из кальцита (карбоната кальция). Он и более прочен, и устойчив к выветриванию, вследствие чего эта статуя, видимо, столь хорошо и сохранилась.

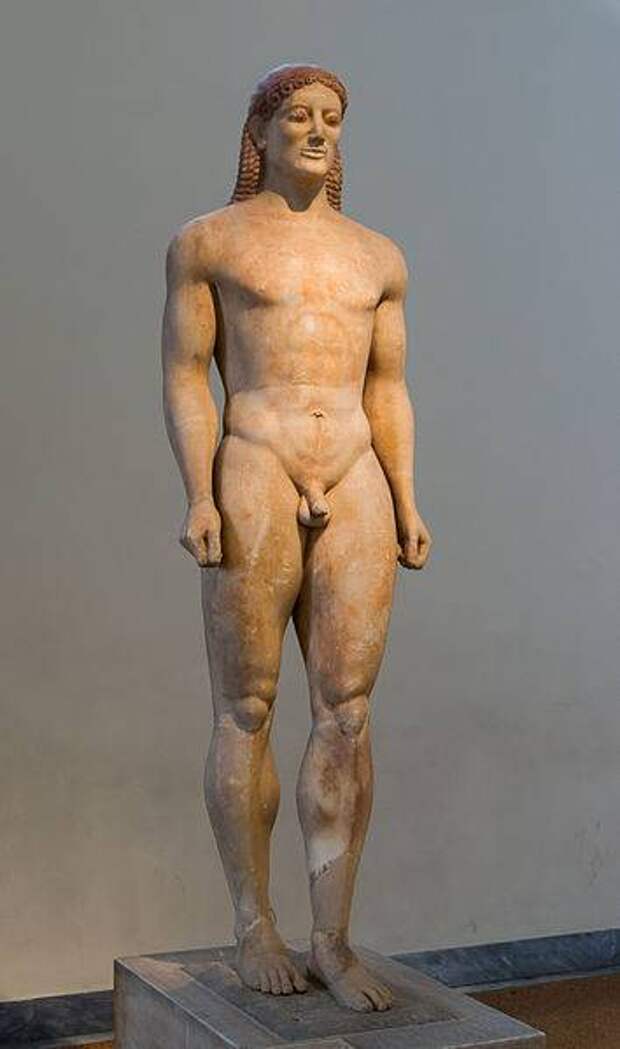

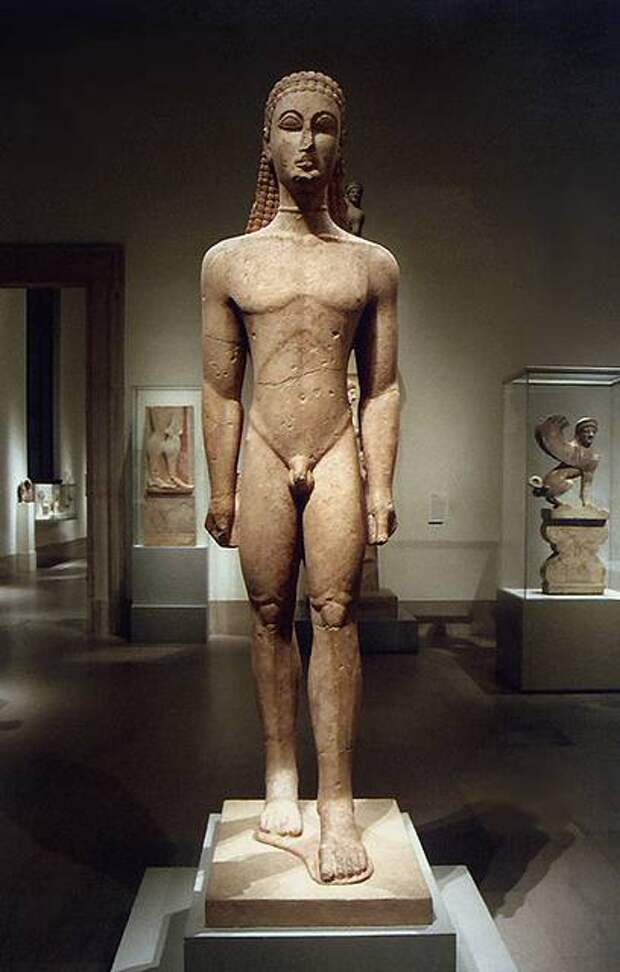

А это вот как раз и есть тот самый курос из музея Поля Гетти, о котором идет речь. Кстати, а что такое куросы вообще? Это фигуры обнаженных юношей с улыбкой на устах и в статичных позах, характерные для греческой скульптуры периода 650—500 гг. до н.э. Коры, аналогичные скульптуры женского пола, всегда изображались одетыми в складчатые хитоны

По химическому составу удалось найти место, где был добыт этот мрамор: древние карьеры на мысе Вафи на острове Фасос, старейшие среди тех, где доломитовый мрамор добывали с незапамятных времен. Ну а историкам, как оказалось, было известно, что именно на острове Фасос находилось производство куросов большого размера. Вот только вопрос о подлинности это не решило, потому, что мрамор на этом самом острове добывают и по сей день.

Тогда поверхность статуи рассмотрели в сильный оптический микроскоп и выяснили, что она покрыта тонким слоем коричневой патины, состоящей из железных окислов, глинисто-почвенных минералов и даже включений окислов марганца. Кроме того, наиболее выветрившаяся поверхность куроса покрывал стой кальцита толщиной 10-50 мкм. Исследования были проведены в Калифорнийском университете, но затем продублированы в Институте сохранения памятников культуры в Марина-дель-Рей в Лос-Анджелесе.

Курос из Национального археологического музея в Афинах. Высота 1,94 м. Ок. 530 г. до н.э.

И вот этот-то и стало главным аргументом в вопросе о древности статуи. Даже в современной лаборатории превратить частицы доломита в кальцит на поверхности двухметровой статуи совершенно немыслимо. К тому же в «свежем» доломите и слое кальцита были бы непременно обнаружены такие элементы, как стронций, марганец и др. А они были в слое кальцита, но совершенно отсутствовали в слое доломита! То есть было доказано, что кальцитовый слой на статуе образовался естественным путем.

Курос из Метрополитен-музея в Нью-Йорке

На основании этих данных ученые сделали вывод, что слой кальцита на интересующем музей куросе стал следствием выветривания, которому статуя подвергалась на протяжении многих-многих веков.

Однако сотрудникам музея Гетти всего этого показалось мало и они провели детальное сравнение статую с 200 другими статуями куросов, которые дошли до нас полностью или частично, и оно тоже подтвердило его древность. Так, после 14 месяцев кропотливых исследований подлинность куроса была доказана. Музей наконец-то решил его купить. Уже осенью 1986 года ее выставили в музее, причем защитили ее от подземных толчков сложной системой тросов и пружин, сделанных к тому же из нержавеющей стали.

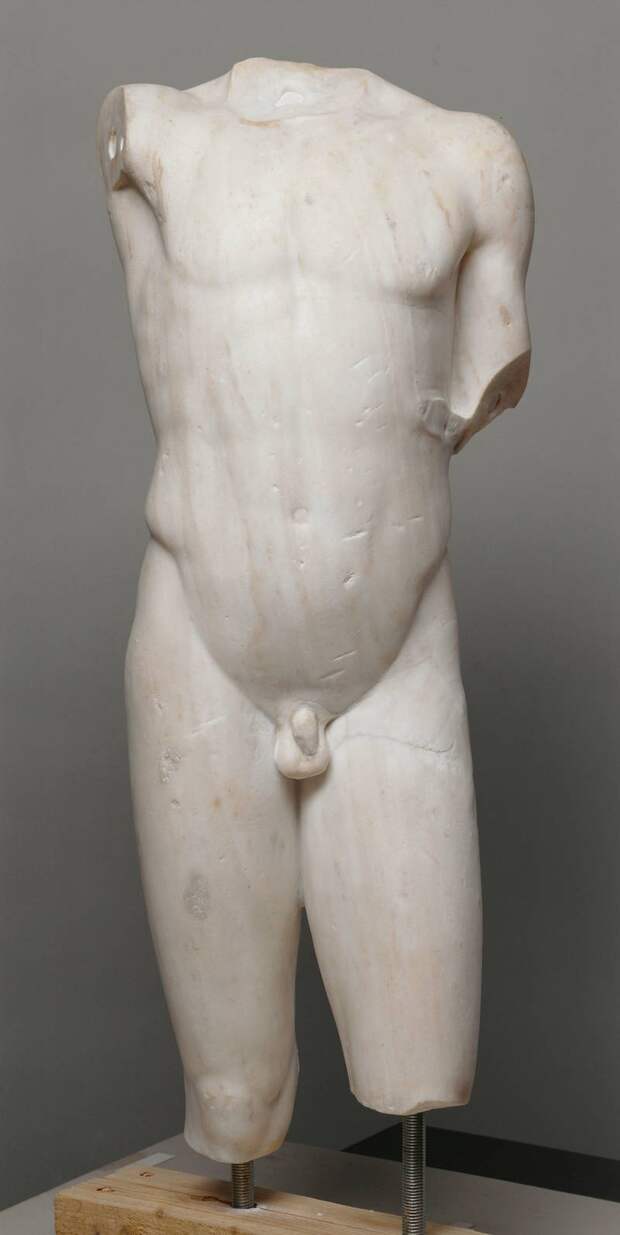

Мраморная статуя из Художественного музея в Вене. Теперь нет уже никакой проблемы с тем, чтобы установить подлинность этого артефакта!

Ну а сегодня для успешного анализа античных мраморных скульптур достаточно всего лишь пробы с булавочную головку размером, взятую с такого места на скульптуре, где самый искушенный знаток этого «изъятия» даже и не заметит.

Использованная литература:

Стэнли В. Марголис. Установление подлинности античных мраморных скульптур с помощью геохимических методов. Scientific American. Издание на русском языке. 1989. № 8. С. 66-73.

Свежие комментарии