Разрыв пуповины, соединяющей с коллективным сознанием, происходит мучительно, но без этого идти вперед невозможно

Любовь все время приходит в нас, нам нужно научиться не отталкивать ее, не бояться. «Интересно, – думаю я, – если поверхностно прочитать мои книги, может возникнуть ощущение, что я повторяюсь». Я часто слышу высказывание, что первая книга интересная, а последующие особого интереса не представляют. Но спираль, если смотреть на нее сверху, тоже выглядит замкнутым кругом.

Любопытно выглядела диагностика после шестой книги. Приходит человек – общее поле уже неплохое, зависимость от материального уровня почти нулевая, духовный уровень тоже преодолен, а вот с чувственным уровнем полный завал. И вроде бы слова те же самые и ситуация похожая, но, чтобы преодолеть зависимость от чувственного уровня, нужно сделать еще один шаг к Богу и начать меняться не только поверхностно, но и глубинно. Каждая моя новая книга появляется как возможность преодолеть еще один слой, преграждающий нам путь к Божественному. И особенность нынешнего времени в том, что каждый человек на земле должен проделать аналогичный путь к своему Божественному я. На этом пути можно помочь другому человеку, но в главном – каждый должен пройти его самостоятельно.

И вот сейчас войдет первый пациент. Я буду говорить несколько фраз, и они должны помочь человеку полностью измениться. Моя информация действует, как ключ. Двери и замок – это прочтение шести книг и просмотр видеокассет. Если нет двери, вертеть ключом бесполезно. Дублировать информацию, уже изложенную ранее, я не могу, если пациент задает вопросы, показывающие его неподготовленность, я предлагаю ему уйти с приема.

Человек читает книги и смотрит видеокассеты, а затем начинает работать над собой и меняться. И вот когда он сделал все, что мог, а сдвига не происходит, тогда ему нужно идти на прием. Я должен понять, что произошло, почему система не работает. Это помогает мне развиваться дальше и масштабнее видеть картину мира. Для того чтобы по-другому увидеть мир, нужно создать свои модели, новые формы его восприятия, которые выходят за рамки стереотипного мышления. Для этого нужно научиться внутренне быть в полном одиночестве.

Человек – это продукт коллективного сознания. Без него невозможно было бы общение и обмен информацией, а следовательно, развитие, и чем больше развито в человеке стремление к единению, к помощи другим, тем богаче его душа. Но здесь есть и минус. Когда любовь и жажда познания толкают человека вперед, стереотипы коллективного сознания не позволяют ему вырваться из привычных представлений, глушат зарождающееся новое чувство. Разрыв пуповины, соединяющей с коллективным сознанием, происходит мучительно, но без этого идти вперед невозможно.

Когда я выходил на новую ступень, я пытался подтянуть всех туда и раздражался, если кто-то отказывался. Впоследствии я понял: каждый человек живет в своем слое сознания. Желание, чтобы человек тебя полностью понял, – это подсознательное желание сделать его полностью идентичным себе, что порождает агрессию. Мы едины на тонком плане, а на внешнем единство может быть только в пограничном слое, которое мы называем коллективным сознанием.

Для того чтобы человек тебя понял, необходимо повышать плотность информации и научиться свое чувственное восприятие мира переводить в привычные понятия и фразы.

-

Не сумеете удержаться от презрения — очищать душу будут, уже унижая Вас

Хрупкая женщина с усталым озабоченным лицом рассказывает мне свою историю.

- На моих глазах все разваливается, ничего не могу понять. Моя мать надрывается на работе, а муж, умнейший человек, ничего не хочет делать и ничего не делает, при этом еще оскорбляет мать и меня. Свекровь безобразно относится ко мне и к матери. С детьми у меня плохо - очень вспыльчивые, их трудно контролировать.

Недавно я была у ясновидящей, и она мне сказала, что могут умереть и моя мать, и мой муж. Вся жизнь превращается в сплошное несчастье, - с мукой в голосе говорит она. На диагностику уходит несколько секунд. На тонком уровне все невероятно просто.

- Вы и Ваша мать вроде бы все делаете для того, чтобы ситуация была нормальной, а вместо этого - полный развал. И Вам кажется, что мир неразумен и несправедлив. Сейчас я попробую объяснить Вам, в чем причины этой ситуации.

Вот смотрите, когда я диагностировал Ваше поле, то четко увидел в нем структуры с колоссальной агрессией: мальчик и девочка - два дьяволенка. Это Ваши дети. Теперь выясним, почему их души стали такими. Женщины в Вашем роду, начиная с прабабки, поставили отца, его мудрость, благополучие выше Бога, и, чтобы душа не отторгалась от Бога еще сильнее, у них нужно было это отнять. Им должны были давать отцов и мужей, выглядевших униженно, ведущих себя глупо, то есть таких, которых называют неудачниками. Если бы они не обижались, не осуждали, они бы очистили свои души и дали гармоничных потомков. Но они презирали, осуждали, ненавидели и зацепились за мудрость, за благополучную судьбу еще сильнее.

Если отца, его мудрость и все блага, связанные с ним, люблю больше Бога, то, поскольку я часть своего отца, то сам прилипаю, и меня уже должны отдирать от этого. Женщин должны были унижать в гордыне, мудрости и судьбе. Не сумеете удержаться от презрения - очищать душу будут, уже унижая Вас. Не примете это - очистят болезнью или смертью. Ваша мать презирала, осуждала и обижалась на мужа, и этим она испачкала Вашу душу, и особенно души Ваших детей. Раньше им позволили бы выжить, а сейчас слишком много грязи в душе человечества, и дьяволята подлежат уничтожению, но поскольку большая часть этой грязи пришла от бабки и матери, то бабка может очистить душу смертью, а мать - развалом судьбы. Вы, постоянно осуждая мужа, дали детям программу осуждения отца и

отречения от Бога и этим изувечили их души.

- И это уже не поправить? - ужасается женщина.

- Поправить можно — душа гибче тела.

-

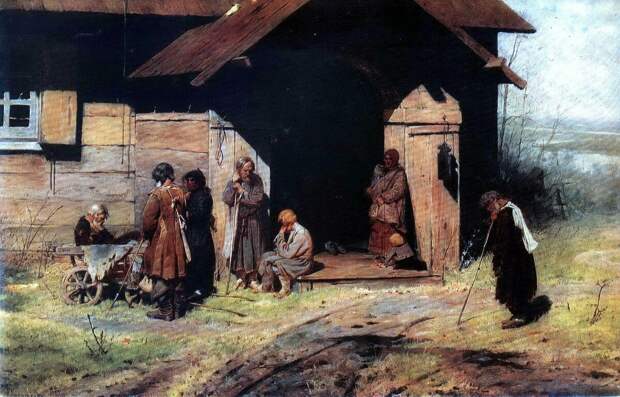

Секс в русской деревне: надевай ушанку — будем мальчика делать…

А если девочка нужна, мужик платок бабий себе повязывал перед постельным двоеборьем. О как... Это и многое другое нам поведали сотрудники очень незаурядного человека, князя Вячеслава Тенишева (1844-1903 гг.). Который поставил специальному Этнографическому Бюро задачу: досконально изучить нравы и быт русских крестьян.

Делал это не по причине исследовательского зуда, а из чисто прагматических соображений. Князь был известен, как основатель российского автопрома, владел несколькими успешными заводами, курировал Русскую экспозицию на Всемирной выставке в Париже 1900 года.

Вячеслав Николаевич был уверен: чтобы сохранить стабильность общества, нужно правильно управлять людьми. Особенно «низшим сословием». А для этого необходимо разбираться в его мировоззрении. Досконально изучив манеры, поведение, вкусы, привычки, потребности.

Социальная сверхзадача.

Чтобы выяснить столь интересные вещи, отринув аристократические стереотипы и откровенные побасенки, князь Тенишев подошёл научно к проблеме. Решил напрямую спросить русского крестьянина, провести массовые опросы в каждой отдельной губернии Российской Империи. Особенно его интересовали центральные, наиболее густо населённые.

Кризис крестьянской общины и отсутствие земли в конце ХIХ века стали выталкивать деревенскую бедноту в города, на промышленные предприятия. Этот странный контингент пополнял ряды нарождавшегося пролетариата. А князь желал знать, чего ожидать от этого необразованного, пропитанного насквозь предрассудками, скрытного и хитрого социального слоя.

В 1897 году Вячеслав Тенишев создал Этнографическое Бюро, лично составил знаменитый опросник-программу из 500 пунктов. Корреспондентами стали жители 24 губерний, люди из народа: представители сельской, волостной власти, земские мелкие чиновники, старосты, урядники, священники, небольшое число образованных крестьян.

Бюро собирало информацию три года. Но поставленная князем задача — издание монографии «Быт великорусских крестьян-землепашцев»… так и не была выполнена. В 1903 году он скоропостижно скончался, не доведя до типографии это грандиозное этнографическое исследование. Материалы стали издаваться только в наши дни, без них не обходится ни одно научное изыскание, так или иначе касающееся жизни российской глубинки до революций. Ну что, давайте читать. И не только выписки из корреспонденции Этнографического Бюро.

Сближение полов.

Буйский уезд возьмём, что в Костромской губернии. Как сообщал корреспондент оттуда: созревали девушки «лет 15 на 16», парни — «лет 17 на 18». Родители приучали только дочерей к половой сдержанности, на сыновей никак не влияя.

«Есть даже отцы, которые поощряют своих сыновей на разврат, усматривая в этом некоторую доблесть».

Дочерей строго предупреждали от внебрачных связей из боязни, «чтобы не появился в доме лишний рот», да и «падшую» потом трудно выдать замуж. Оправдание поведения парней: «люльки вешать не придётся, то есть парень не может родить». Поэтому, редкие юноши сохраняли целомудрие до свадьбы. Чаще всего из-за очень раннего заключения брака, по давнему «родительскому сговору».

Встречались парни и девушки часто: в будничные дни — на работе, в праздничные — на гуляньях, в осенние и зимние вечера — на специальных собраниях молодежи, «беседах». Приходить туда начинали лет с четырнадцати-пятнадцати. Вдовы, замужние и женатые допускались только в качестве зрителей. На «беседу» приходили даже издалека, десять вёрст — не крюк.

Любимая игра молодёжи — «в соседи», когда есть возможность посидеть рядом с предметом симпатии. Девицы хором пели песни, в каждой упоминая имя одного из присутствующих парней. После окончания выступления он должен выбрать одну или двух девушек — поцеловать. Были и танцы. Иногда исполняли пришедшую из города кадриль, господствовала национальная русская пляска.

Редкая «беседа» обходилась без драки. Виноват был алкоголь и соперничество. Приходя из другой деревни, молодёжь проставлялась «местным», даже мужикам вина наливали. На этой почве возникали конфликты.

Желая сильно оскорбить или «обесчестить» девушку, парень срывал с её головы платок. Тем самым сообщая «беседе», что потерпевшая — его любовница. Таких пьяных буянов (а так же ругающихся «площадной бранью») старались удалить «из беседы».

«Это обыкновенно сопровождается страшной дракой».

Внебрачные сексуальные связи были обыденным делом, но это тщательно скрывалось. Если появлялись у девицы первые признаки беременности — всеми любимая новость, предмет многодневных сплетен, предположений… деревня оживлённо гудела. «Виновной» признавалась исключительно девушка, парней не порицали и не осуждали. Была и проституция из-за корысти, но крайне редко.

Часто девушка сознательно становилась «падшей». Потому что на «беседах» за ней не ухаживали, не носили «гостинцев», не выбирали для поцелуя после песен. А товарки по «девичьей лавке» всегда норовили выказать своё пренебрежение неудачницей, считали своим долгом зло и остро пошутить, рассказать всей деревне. Иной раз доводя несчастных до самоубийства. Но те чаще предпочитали мстить, уводя у первых красавиц ухажёров более практичными способами.

В Казанской губернии для изучения русского крестьянства взяли Спасский и Лаишевский уезды. Нравы от Костромы или Курска особо не отличались в вопросах добрачного озорства. Редкий парень мог остаться целомудренным до 18 лет. Но заслуживал даже от соседей некоторое презрение. Про таких говорили:

«Такой молокосос, а сделался распутником — «непутёвым человеком».

Там тоже практиковали специальные собрания молодёжи: зимой — посиделки, летом — беседы. С весны встречи молодежи проходили на улице, возле «известных» домов, заборов, огородов, бань. Зимние «посиделки» требовали немалых организаторских способностей: выбиралось небольшое семейство, нестрогие хозяин и хозяйка. Плата за «молодёжный постой» до весны — освещение дома всю зиму свечами и доставка «половины отопления».

Кого предпочитали?

Перед свадьбой повсеместно заключались «условия», засылались сваты. Были и профессиональные свахи, которых на дух не переносили священники. Но мирились с этим явлением. Невеста должна при свидетелях отдать лучший платок сватам, как свидетельство согласия. «Девичники» тоже были распространены широко, на некоторые приглашались жених с «дружками». В народном понимании, брак был союзом:

«посредством которого мужчина приобретает себе рабу в лице жены. А главное побуждение… это желание закрепостить даровую работницу, но в последнее время чаще стали совершаться браки по любви».

При выборе невесты особенно ценилось физическое хорошее здоровье, способность к работе и рукоделию, скромность. Немало значила её родня, нет ли там «худых и ленивых». При выборе жениха больше всего ценили его способность работать «на промысле», приносить реальные деньги. Но лучший жених — единственный сын у богатых подворьем родителей.

Современным барышням в образе передвижной стиральной доски с торчащими косточками готов сообщить грустную новость: худосочные девицы не котировались совсем. Опасались, вдруг окажется бесплодной, не сможет выносить ребенка. Худоба считалась синонимом болезни. А кому на крестьянском дворе нужна больная работница? Так же ставилось под сомнение благосостояние родителей «тощенькой», мол… не смогли откормить до товарного вида.

Если сегодня родинка... это некая пикантность и привлекательность женского образа, то раньше такой признак считался очень сомнительным. Обладательниц родинок на щеке-подбородке-шее… (как и остальных «меченых» со шрамами или родимыми пятнами) замуж старались не брать. Сватовство мог сорвать даже… насморк или охриплость голоса.

Поэтому девицу к их приезду готовили столь сурово, не каждая современная обитательница салонов красоты выдержит «народные придумки» в косметологии, уходе за волосами и кожей. Обязательно «белили и румянили». Порой выходило довольно смешно, гротескно и неестественно.

Среди крестьян редко можно было встретить вне брака двадцатилетних особей. Хотя иногда при выдаче дочерей замуж соблюдалась строгая очерёдность, «в девках» могли засиживаться и до этого возраста. Если семья со всей ответственностью подходила к сбору приданного, накапливая для каждой девки его годами.

Родительское согласие на брак доминировало, но случались браки «убёгом» или «самокрутки». Не всегда по причине отеческого сопротивления. Так поступали из экономии, чтобы не тратиться на широкие свадьбы, подарки и приданное. За такое наказывали лишением наследства (публично оглашалось в церкви), но на деле жили спокойно на отеческом подворье. После смерти родителей вступали в полные права на их имущество.

Первый сексуальный опыт молодожёнов, по старой традиции, должен состояться… во время свадьбы. В избе уже венчанных супругов сажали немного в стороне от гостей, чаще всего — в чулан с приоткрытой дверью (или за занавеской). Для того, чтобы молодая не стеснялась и могла нормально поесть. Через несколько здравниц «дружок и подружка» отводили новобрачных в спальню (комору) для сексуальных упражнений.

Много времени не выделяли, дружка постоянно горланил: «ну что народ… можно ли «поднимать молодых»?». Если получал утвердительный ответ, отправлялся за парой, приносил рубашку новобрачной. Если она свидетельствовала о сохранении девственности, свадебный пир:

«начинает быть ещё веселее и шумнее. Если новобрачная потеряла девственность ранее брака — пир принимает невесёлый характер: её родственникам начинают подавать пиво худыми кружками или худым решетом, водку — худыми рюмками».

Выполнение супружеского долга, хоть дело строго обязательное и законное… тоже имело свои тонкости: крестьяне «предпочитали Господа не оскорблять». Перед страстью телесных утех обязательно снимали нательный крестик. Если неподалёку, в поле видимости, висели иконы с ликами святых — их заботливо укутывали-завешивали. На утро после утех в церковь предпочитали не ходить, но по острой нужде или в случае стольного праздника — отправлялись сначала в баню. Либо тщательно мылись, потом переодевшись во всё чистое.

-

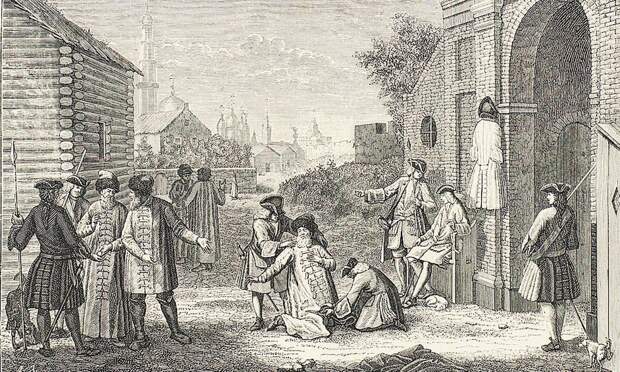

Смешные, страшные и настырные: доносчики Российской империи…

С гордостью можно утверждать, доносительством русский имперский народ не заразился серьёзно, лишь чутка понедужил. Если с «цивилизованными» Европами сравнивать. Где, стукачи такие, и сегодня случайно оброненную сигарету поднимут, вдвоём докурят и три кляузы сочинят в четыре инстанции. Мелкий народишко…

Причины доносительства

были везде одинаковы. Главный страх — угроза стать «неизветчиком» (недоносчиком). Причём ложный донос считался проступком мелким, а вот сокрытие важной информации о преступлении — это уже прямое соучастие. Так были составлены законы. В России «неизветчик» мог заслужить битье кнутом, ссылку на бессрочную каторгу, даже смертную казнь:

«за то, что он ведал воровской умысл, а не известил» или «знал за тем виновником… «государево слово и дело» и нигде о том не донёс».

Яркий пример такого преступления: новгородского распопа Игнатия Иванова по указу Петра I казнили в 1724 году за недонесение слышанных им от других «непристойных слов».

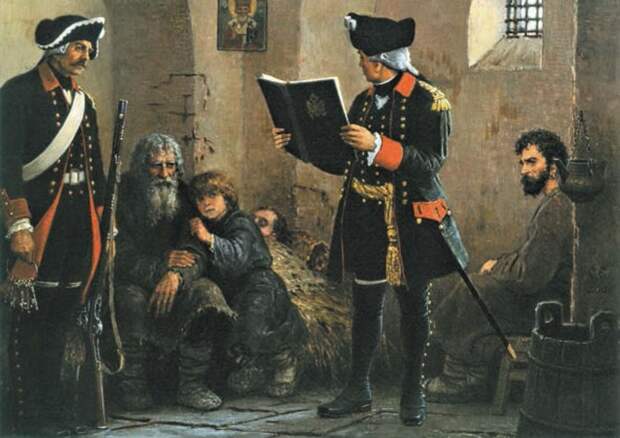

Особенностью любой абсолютистской монархии, как и нашей империи, можно считать институт политического сыска. Абсолютно все самодержцы и самодержицы XVIII века были причастны к нему, очень интересовались результатами. Сами заводили дела, участвовали в допросах, выносили приговоры. Политические преступления эволюционировали, ширились. Как и методы борьбы с ними. А всё начиналось именно с доносов.

Очень показательный пример нравственных метаний и страха подвергнуться суровому наказанию за «недоносительство» — есть в биографии известного российского историка Василия Татищева. Который сел за написание доноса в 1738 году. Извет касался его гостя, полковника Давыдова, позволившего себе «острые застольные разговоры». Мятущемуся Василию Никитичу правила «игры» растолковал его друг, полковник Змеев. Возопив: доносить нужно немедля, потому что…

«здесь он, Давыдов, врёт, а может и в других местах будет что врать, а здесь многие ссылочные имеютца и, то услыша, о том как донесут, а Давыдов покажет, что и с тобою о том говорил, то можешь и с того пропасть, и для того надобно тебе писать, куда надлежит немедленно».

Другой причиной доносительства был известный факт, который крайне напрягал общество: в соответствии с синодальным указом 1 мая 1722 года… священникам разрешалось нарушать таинство исповеди. Если в ней содержится состав государственного преступления. Синод сообщал:

«нарушение тайны исповеди не есть грех, но полезное, хотящаго быть злодейства пресечение».

Попы приносили специальную присягу «доносчика», нарушавших её сурово наказывали. Исповедовавший генерального писаря Войска Запорожского Василия Кочубея поп Иван Святайло в 1708 году был сослан на Соловки. За то, что категорически отказался нарушать таинство. Сам казак казнён за попытку донести на предателя Мазепу двумя годами ранее.

Московского попа Авраама, принимавшего исповедь у «государственного преступника» подьячего Докукина, в 1722 году наказали кнутом, вырвали язык и ноздри, отправили на каторгу «в вечную работу». Не сотрудничал со следствием…

Такие казусы приводили к понятным проблемам: священник оказывался «изветчиком» без свидетелей. Рисковал быть обвинённым во лжи. В 1725 году генерал Михаил Матюшкин рапортовал из Астрахани: Покровской церкви поп Матвей Харитонов сообщил, что «был у него на духу (исповеди) солдат и сказывался царевичем Алексеем Петровичем». Поп прогнал самозванца, сообщил генералу.

Когда «царевича Алексея Петровича» (им был извозчик Евстифей Артемьев) схватили, тот с деланным удивлением показал: называться царевичем Алексеем его «научал»… сам поп Матвей. Того тоже отправили в пыточную. Хотя вскоре стало ясно, что попа оговорили, долгое разбирательство стало всей Руси наукой. Матвея оставили «под караулом», несмотря на обращения Астраханского епископа Лаврентия в Синод. Подозрения с законопослушного Матвея не сняли, сана лишили. «Дело государево», понимаш…

Были большие специалисты, доносительством утолявшие чувство мести и злобы. Хотели одного: любой ценой нанести ближнему вред, даже без оглядки на возможные печальные последствия для себя лично. Некий Дмитрий Салтанов в 1723 году настолько достал государевых людей Преображенского приказа (политический сыск), что угодил в подвалы на дыбу. Там плакался:

«о себе говорил, что-де мне делать, когда моя такая совесть злая, что обык напрасно невинных губить».

Доносчик-энтузиаст.

И таких было немало. Считавших, что так они спасают отечество. Есть легендарная личность, тобольский казак Григорий Левшутин. Который, по словам современников:

«всю жизнь свою посвятил, всю душу положил на это дело изветов. С чутьём дикого зверя отыскивал жертву, с искусством мелодраматического героя опутывал её, выносил истязания со стоицизмом фанатика, поддерживая свои изветы.

Едва окончив дело, начинал новое, полжизни провел в кандалах и на предсмертной своей исповеди подтвердил обвинение против одной из многочисленных своих жертв».

Был он знаменит тем, что по доброй воле ходил по тюрьмам и острогам, заводил душевные беседы с арестантами. Выяснял какие-то подробности прошлой и нынешней жизни несчастных, потом писал доносы. В 1721 году он выкупил себе место конвоира партии арестантов, сопровождал их до Москвы. В итоге этой «экспедиции»… сумел подвести под суд всю губернскую канцелярию Нижнего Новгорода.

Другой легендой и головной болью сибирской администрации стал Иван Турчанинов, турецко-подданный еврей Карл Левий. Который попал в плен под Очаковом, был обвинён в шпионаже и одним из первых ссыльных отправился осваивать Камчатку. Перейдя в православие, скоро занял пьедестал самого легендарного прожектёра и доносчика XVIII века.

Именно он донёс на всю сибирскую администрацию с губернатором в Санкт-Петербург, убедительно расписав «жульства и злоупотребления». Которые, после проверки, действительно оказались чудовищны. В награду удостоился чина поручика и награды в 200 руб. Специальная комиссия разбирала доносы Турчанинова на сибирских мздоимцев… двадцать лет.

Но против мира всего было опасно «изветничать», если на то не дано соизволение свыше, в рамках государственной политики интриг. Все попытки донести на злоупотребления князя Ромодановского (настоящего московского «царька») заканчивались ничем. «Изветчиков» просто хватали и казнили, доносы не разбирались. Опасно было встать на пути другого отъявленного вора, Александра Меншикова.

Полковник Мякинин в должности «генерал-фискала» сумел уличить того в сокрытии огромных налогов из вотчин в течении 20 лет. Светлейший нашёл-таки способ расправиться с честным служакой: Мякинина отдали под военный суд по пустяшному поводу, … приговорили к расстрелу. В последний момент заменив оный вечной сибирской ссылкой.

Честные люди.

В простонародье доносительство считалось «Иудиным грехом», нарушением христианских заповедей. Самыми методичными и серьёзными противниками политического сыска оказались старообрядцы. За триста лет они не выдвинули из своих рядов почти ни одного серьёзного «изветчика». Страдая от доносов других, оставались стойкими и непримиримыми в обличении власти, защите веры. Убеждённые в своей духовной независимости.

Не только старообрядцы чурались доносительства. Показательный пример. В 1730 году, после восшествия на престол Анны Иоанновны, ей пытались подсунуть ограничивающие императорскую власть «Кондиции». Казанский губернатор Волынский написал своему дяде Салтыкову письмо: мол, приехавший из Москвы бригадир Иван Козлов весьма одобрял попытку ограничить власть императрицы Анны, горевал о неудаче.

Волынский отказался подавать донос, считая это неприличным и бесчестным для дворянина. Но, по настоянию дяди и нескольких влиятельных особ подал прошение «рассмотреть дело только приватно, а не публично».

«Мне доношения подавать и в доказательствах на очных ставках быть… то всякому дворянину противу его чести будет, но что предостерегать и охранять, то, конечно, всякому доброму человеку надобно».

Попытки осуждать доносительства предпринимались всегда, но не смогли перебороть систему. Даже высшая элита понимала безнравственность такого поступка. Бывший фельдмаршал Миних в 1744 году с большой горечью писал Бестужеву-Рюмину из пелымской ссылки: в 1730 году, при вступлении Анны Иоанновны на престол, как главнокомандующий Петербурга «по должности… донесть принужден был» на адмирала Сиверса. Даже через 15 лет этот червь разъедал ему душу.

Люди боялись доносов и доносчиков. Постоянно оглядывались, опасаясь стать невольными свидетелями «непристойного слова». Общество, от самых забитых крепостных крестьян — до сливок аристократии, выработало простые и очевидные механизмы самосохранения. Старались не допустить продолжения опасного разговора.

Иногда самым простым было сбежать с места творящегося «государева преступления», чтобы не попасть на заметку настоящему доносчику. Не быть привлечёнными к следствию в роли свидетеля. Так, музыканты на семейном празднике у пленного шведа Петера Вилькина в январе 1723 года просто побросали инструменты и порскнули во все стороны, когда подвыпивший хозяин заявил: императору Петру I осталось жить не более трёх лет.

Особыми ухватками обладали владельцы питейных заведений и «общепита». Если человек начинал по пьяной лавке публично говорить «непристойные слова», кабатчик громогласно требовал от окружающие: «от тех речей унять, от греха подальше». Унимали. Когда уговорами, когда тумаками.

Купец Смолин в 1771 году решил пострадать «за какое-нибудь правое общественное дело и тем заплатить свои житейские грехи, мучащие его». Стал громко ругать государыню в церкви. Прихожане и причётники попросту надавали буяну по загривку, вышвырнули прочь. Получил он своих «горячих» в трактирах, на рынке и паре лавок.

Избитый в кровь, спятивший купец пошёл сдаваться властям, уж те не отвертятся. «Ага» три раза. Скорое следствие выявило полное отсутствие свидетелей «поношения императорского имени». Люди делали вид, что ничего не ведали из-за «безмерного пьянства» или просто спали. Сидели «далеко и не дослышали», занимались своими делами. Само-доносчика спеленали, добавили кнута, упекли в богадельню.

Доносчика не окружала любовь народная. Его ненавидели, угрожали часто расправой. Сохранилась любопытная челобитная. «Изветчик», церковный дьячок Василий Федоров, по оговору которого казнили помещика Василия Кобылина, оставил полный перечень методов «народного гнева». Даже в лице государевых людей. Сразу после казни Кобылина:

«Дано мне по прошению моему, до настоящего награждения, корову с телицею, да на прокорм их сена, да гусей и кур индейских по гнезду, и то чрез многое прошение насилу получил в три года, всё худое больное и гнилое.

Я чрез три года как от жены того злодея претерпевал всякие несносные беды и разорения и бит смертно… бродя, без призрения, помирая голодною смертию».

В итоге, с тёплого местечка в церкви села Лихачево его согнали. Даже когда он привёз «защитную грамоту» Преображенского приказа.

«Того села поп Александр Васильев и пришлой крестьянин Семён Федосеев, которой живёт на моем дьячковом месте, … порицали и, залуча меня в деревне Крюкове, у крестьянина Максима Иванова, били и увечили смертным боем, от чего и поныне правою рукою мало владею».

Глухой протест…

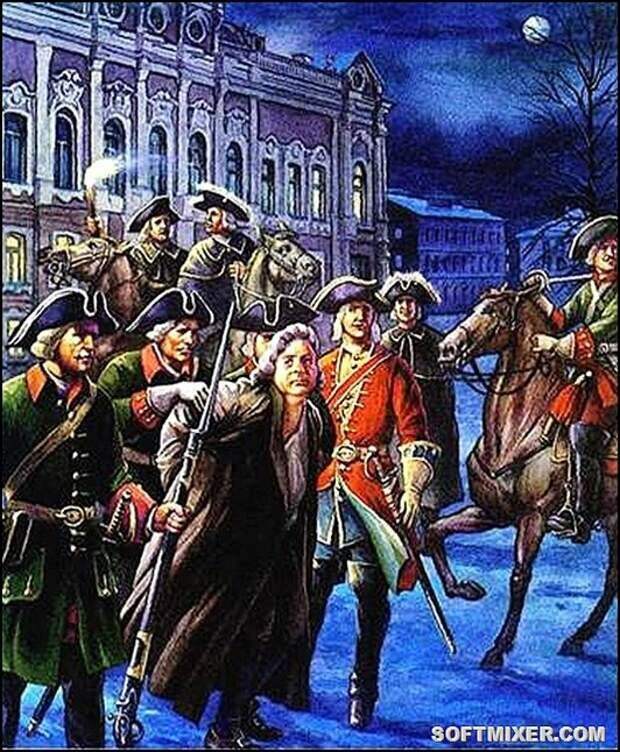

Местные власти вскоре приноровились смотреть сквозь пальцы на «Главы об учреждениях сыска». По закону, обязанные принять донос, арестовать, допросить с пытками указанных «изветчиком» людей, отправить в столицу или сообщить по начальству… чаще всего попросту его игнорировали. Но были и более смелые поступки. В 1707 году красноярский воевода Мусин-Пушкин поссорился с подьячим Иваном Мишагиным, главным городским доносчиком.

Тот стал вопить «слово и дело» в приказе, за что сначала был упрятан в тюрьму. Сидя под арестом, объявлял «слово и дело» всем подряд: караульным, арестантам, посетителям. Через решетку окна орал «слово и дело» людям, шедшим в собор на службу. Народ слушал, сплевывал и мрачно топал дальше.

В конце концов, воевода приказал подьячего обезглавить. Тот бился в истерике, требуя отправить себя любимого (как по закону положено) в Москву. А Мусин-Пушкин решал проблему совсем другого рода: желающих выполнить обязанности палача прибыло в канцелярию столько, что пришлось метать жребий. Никто на воеводу так и не донёс.

Причины, препятствующие начальникам давать ход доносам, — были разные. Кто-то откровенно брезговал «изветчиками», зачастую людьми скандальными, корыстными, склонными к пьянству. Другие всячески старались держаться от этой грязи подальше, чтобы не попасть в жернова столичного политического сыска и обязательных допросов.

Третьи прекрасно знали жертву доноса, были друзьями либо родней. А немало чиновников выбирали простой и понятный на Руси способ разбогатеть, беря от объектов «извета» немалые отступные и взятки. Помогая автора доноса обвинить во лжи. Разработав к концу XVIII века столь изощрённую методику «доследования и проверки», что даже самые вопиющие случаи «измены» могли десятилетиями пылиться в долгих ящиках губернских канцелярий.

Выводы.

Пётр I, несомненно, придал немалое ускорение процессу доносительства по политическим маркерам. Но явление сделать массовым и поточным, как в добропорядочных Европах, — не смог. Не вышло ничего толкового и у его преемников. Доносительство таяло с каждой верстой, уводящей человека от Москвы и Санкт-Петербурга. Почти пропадая в казачьих и «инородческих землях», в русской Сибири.

Да, истоки русского доносительства и история становления политического режима Московского княжества — неразрывно связаны. Эволюционировали вместе. При царях Василии и Иване Грозном, когда Московское царство попало в изоляцию и стало стремительно расширяться, «извет» стал встраиваться в систему подавления. Благодаря этому инструменту получалось более эффективно управлять огромной страной.

При слабости централизованной власти, неразвитости государственного контроля, едва преодолевая глухое народное недовольством творения «Иудинова греха»… доносительство иногда было единственным эффективным способом выявить «ниспровергателей» государевых указов. Сам донос постепенно становился способом вскарабкаться на более высокую административную жердочку, стать ближе к государям.

Всё логично закончилось появлением института штатных доносчиков — «фискалов». Специально обученных и натасканных людей, следящими за умонастроениями подданных. Мера сколь вынужденная, столь и бесполезная. В условиях насаждения абсолютизма, слома земщины — только с помощью доносов соседей, родственников, сослуживцев, товарищей, конкурентов, завистников… власть могла хоть что-то контролировать.

Но «извет» так и не стал надёжным оружием в борьбе с государственными преступлениями. Утонул в среде русского народа. Несмотря на заламывание рук либералов и плач западников-просветителей о «жандармской и доносительской России», движение «изветчиков» не получило социального одобрения.

Фискалов, а потом жандармов ненавидели. Им не подавали руки даже в родном аристократическом обществе, на глазах у членов императорской фамилии. В русской дерене такие проныры частенько сгорали в своих избах, всплывали обглоданные речными раками, кончали с собой «Иудиным способом»… раскачиваясь в петле под всеобщую народную ненависть.

Воровство, бытовуха, даже убийства… это одно, не грех уряднику донести. Но «слово и дело» государево никогда не было… понято, принято, оправдано, детям привито. Нормальная страна была всегда. Странная, но здоровая.

Свежие комментарии