Красота и здоровье

Чисто рождественская история.

В делеком 1796-м году, в маленьком городке Игуалеха в провинции Малага родился Кристобаль Руис, который впоследствии стал самым кровавым разбойником во всей округе. Так гласит легенда. Ну, на то она и легенда – приукрашенное народной фантазией а иногда и чистым вымыслом сказание о легендарных персонажах прошлого.

Кристобаль Руис существовал в действительности. Но по-разному рассказывали своим внукам и правнукам малагские старожилы о беспощадном и жестоком бандолеро по прозвищу «Самарийя» ( Zamarrilla). Его жизнь, полная риска и приключений, была похожа на легенду, как ее рассказывают в Малаге на пасхальной неделе. Так, одни, закатив глаза, повествуют о многочисленных жертвах кровавого разбойника, а другие- сочувственно рассказывают о том, скольких бедняков он спас от голодной смерти, поделившись с ними своей добычей.

Не сохранилось никаких документов или других артефактов, которые могли бы помочь создать его достоверный портрет, поведать нам о том, каким он был в действительности. Значит, придется нам довольствоваться только тем, что передавалось из уст в уста, из поколение в поколение коренных малагцев.

Рассказывают, Кристобаль Руис со своей шайкой грабил дилижансы, кареты, да и просто состоятельных путников в горах вокруг Ронды. Вооружившись аркебузами, пистолетами и ножами , они не пропускали ни одного зажиточного землевладельца, ни одного скупого аббата, ни одного заносчивого дворянина, проезжающего по горным дорогам в окрестностях Ронды.

И вот так, убивая, грабя и запугивая всех тех, у кого было чем поживиться, Самарийя стал кошмаром для всех властей, в чьи обязанности было следить за порядком в тех местах. И вот уже выходит правительственный указ о внушительном денежном вознаграждении за его поимку...

А между тем расширялась и география деятельности удачливого разбойника. Теперь на него можно было нарваться и в окрестностях городов Эстепона, Марбелья, Картама, Грасалема, Куэвас де Бесерро и Коин. Встреча с ним не сулила ничего хорошего: или большой выкуп, или смерть. Самарийя обладал звериным инстинктом и проворством белки и поймать его все никак не удавалось.

Но вот 13 мая 1844-го года по указу королевы Изабель Второй, маршал герцог Аумада создает первое в Испании общенациональное силовое ведомство – Гвардию Сивиль.

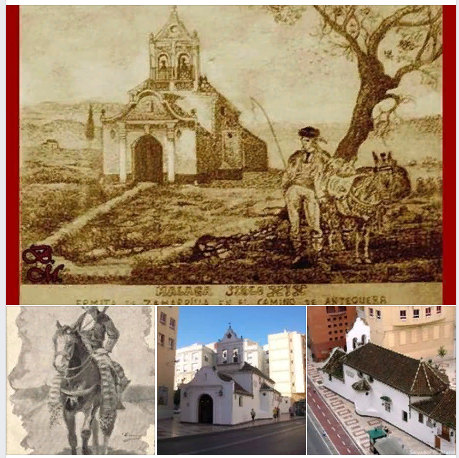

К тому времени разбойник орудовал уже в окрестностях самой Малаги. На окраине города, в том месте где сейчас находится район Тринидад и улица Мармолес, на развилке дорог, ведущих в Антекеру, стоял крест. Вся эта местность, на отшибе, была покрыта буйной растительностью – самарийей. Эта невысокая ароматная трава с белыми цветами росла там повсюду. Вот местные жители и прозвали тот крест – Крус де Самарийя.

А позднее, на том месте, где стоял тот крест, построили часовню, посвященную деве Вирхен де Амаргура и она также стала называться в народе Самарийя.

В том районе, получившим название Тринидад, так как там издавна стоял монастырь тринитариев, у Кристобаля Руиса жила возлюбленная. К ней он частенько наведывался по ночам. Да так, чтобы его никто не видел.

К тому времени новое подразделение по борьбе с преступностью – Гвардия Сивиль ( или, по-другому -Ла Бенемерита) уже показало свою эффективность и многие из разбойников сложили свои головы в перестрелках с гвардейцами. А другие поспешили воспользоваться объявленной амнистией и сдались властям.

Кристобаль Руис остался один. Иногда он решался на дело и грабил в одиночку. Но чаще, оголодавший, вынужден был приходить на ужин к своей возлюбленной. Это было не безопасно. Указ безжалостной испанской Фемиды гласил: «Это животное должно быть уничтожено любой ценой».

И вот однажды в ночных сумерках его увидели пробегающим по огородами к дому своей возлюбленной. В этот вечер Самарийя, как будто чувствуя насколько сужается кольцо вокруг него, сообщил своей даме сердца, что планирует скрыться на время в тайном убежище и просил ее дать ему клятву верности до его возвращения. Девушка, любящая его, дала ему такой обет, а в залог своей любви дала ему белую розу, что украшала ее волосы.

На Кристобаля донесли в штаб Гвардии Сивиль и приказ был краток и жесток : «живым или мертвым». Самое подготовленное подразделение выдвинулось на его задержание. В абсолютной темноте ночи, по безлюдным улочкам малонаселенного квартала тринитариев продвигались гвардейцы, приближаясь к нужному дому. Самарийя рванул в сторону спасительных гор – но нет, туда не пройти. И он понесся по петляющим переулкам спящего в ночи района, надеясь затеряться в бесконечных переулках старого города. Но преследователи настигали его. Над мечущимся бандитом , казалось, уже нависала тень виселицы. Уже задыхаясь, Самарийя подбежал к часовне Вирхен де Амаргура и юркнул в нее. Внутри он заметался, ища спасения и укрытия. Он, который никогда не вспоминал о боге и загубленных им душах, сейчас искал спасения у почитаемой всеми Богоматери. Самарийя бросается на колени перед ее изображением и умоляет ее, заклинает спасти от преследователей. Не было в часовне ни дверей, за которыми можно было бы скрыться, ни окон, через которые можно было бы выпрыгнуть отчаявшемуся беглецу. И он спрятался, не раздумывая ни секунды, под плащ девы Марии.

Через несколько мгновений в часовню ворвались преследовавшие его гвардейцы. Они были уверены в том, что бандит скрывается в ней! Гвардейцы тщательно обыскали все небольшое помещение тихой часовни. Искали они и под плащом Богоматери! Как дымок от свечей перед статуей девы, растворился в воздухе беглец. Лейтенант, командовавший отрядом, без устали восклицал: «Не может быть! Это невозможно!»

В конце-концов командиру пришлось все-таки скомандовать возвращение в казармы и отряд покинул часовню. Самарийя выбрался из своего укрытия, напуганный и взволнованный. Он внимательно посмотрел на изваяние девы Марии и начал, не проронив ни слова, мысленно, изливать ей все, что было у него на душе. Сжав лихорадочно руки, со слезами на глазах, он благодарил деву за чудесное спасение. И он берет белую розу, и дотянувшись до девы, осторожно прикалывает у нее на груди. И молится, не отрывая взгляда от статуи девы, которую зовут Мария Сантисима де Амаргура. Под его взглядом белая роза постепенно окрашивается в красный цвет – в цвет крови. Это значит, что он прощен за свои грехи.

Легенда гласит, что Кристобаль Руис сдался властям и был осужден. Но в заключении он вел себя так примерно, что власти решили выпустить его досрочно и дать ему возможность, как он того хотел, провести остаток дней в монастыре, служа там больным и бедным и проводя все свое время в молитвах. Этот монастырь был посвящен культу девы Вирхен де Амаргура. И каждый год монах Кристобаль просил разрешения у приора монастыря покинуть монастырь на несколько часов, чтобы отправиться в часовню и положить к ногам девы Марии красную розу ( он выращивал эти розы в маленьком саду в монастыре).

В один из вечеров, уже на закате дня, он шел к часовне, как делал это каждый год. И тут путь ему преградили грабители. Не найдя у бедного монаха ничего ценного, они с досады убили его, нанеся ему ножом смертельные раны.

На следующий день, взволнованные его долгим отсутствием, монахи отправились на поиски и нашли его бездыханное тело на полпути к часовне. В руке монах сжимал розу. Но роза – красная роза, какие он обычно носил деве Марии, окрасилась в белый цвет.

Часовня та стоит на улице Мармолес в Малаге и зайти в нее можно в любой день и любой час. А на Пасхальной неделе статую девы носят на плечах прихожане. Плащ девы украшен красными розами. Но иногда в массе красных роз можно заметить одну белую, ослепительно белую розу. А ведь ее туда никто не клал! А кто хочет сам убедиться во всем, то пусть приходит туда в Хуэвес Санто – Святой Четверг. И он увидит на груди у святой девы приколотую красную розу – точно такую, какую приколол ей на грудь тот раскаявшийся бандолеро.

Бессарабские казаки — славянские пионеры «Дикого Юга»

В первые годы XIX в. в Бессарабии проживали до 10 тыс. казаков, в основном потомков тех запорожцев, которые после упразднения Екатериной II Новой Сечи перешли под руку османского султана. Центром коша первоначально было селение Вилково, а за тем Татарбунары. В начале войны османские власти переселили большую часть казаков за Дунай, где на территории современной Румынии возникла Задунайская Сечь.

В 1807 г. по инициативе командующего русской армией в Молдавии Ивана Михельсона на Нижнем Дунае началось формирование нового казачьего войска. Усть-Дунайское казачество было призвано оказывать содействие в начавшейся войне регулярным русским войскам, а также побудить к реэмиграции казаков, сохранявших верность султану.

Основу формируемого войска составили бессарабские (буджакские) казаки, но довольно быстро оно стало пополняться переселенцами из-за Дуная. Центрами сосредоточения усть-дунайцев были определены Килия и Галац.

Начало юридическому оформлению войска положил рескрипт Александра I, изданный в феврале 1807 г. Его основным лоббистом был Михельсон, испытывавший острую нехватку людских ресурсов в условиях начавшихся военных действий.

В официальном наименовании войска «Усть-Дунайское Буджакское» соединились названия двух его полков. К августу 1807 г. они насчитывали 1387 человек, проживавших в 39 куренях. По традиции, заложенной ещё Григорием Потёмкиным, Михельсон сам записался в число казаков.

Войско пополнялось также крестьянами — переселенцами из Молдавского княжества и Буковины. Однако, к огорчению российских властей, гораздо больше было желающих переселиться из Подольской и Херсонской губерний.

Согласно войсковым спискам, 31% казаков прибыли из-за Днестра, 27,5% — происходили из задунайских запорожцев, 21,5% — бывшие черноморские казаки, оставшиеся в регионе после передислокации черноморцев на Кубань, 9% — уроженцы османских областей, 7% — переселенцы из Австрии, 4% — из Польши.

Российские крестьяне массово селились на пустующих землях юга Бессарабии, надеясь в формируемом казачьем войске укрыться от крепостнических порядков, рекрутских наборов, распространения помещичьего землевладения в Причерноморье. В крестьянской среде южных губерний империи тогда распространялись слухи о Подунавье как о «райской земле», где царят свобода и благополучие.

Среди переселенцев было значительное число беглых крепостных, что вызывало недовольство помещиков и обеспокоенность правительства. В результате в июле 1807 г. родился Высочайший рескрипт, гласивший:

«По разнесшимся в Новороссийском крае слухам об учреждении на Дунае Запорожской Сечи возникли между крестьянами разные беспокойства… Целые селения оставляют места их жительства и вооруженной рукой, противясь действию земской полиции, пробираются за границу… Находя, что учреждение сие произведет в пограничных губерниях между крестьянами вредные последствия, поручаю… заведение на Дунае Сечи остановить и все, что доселе было по сему предмету сделано, отменить…»

Это привело к распаду так до конца и не сформировавшегося казачьего объединения. До окончания войны под командованием майора Подлесецкого воевала набранная из казаков-добровольцев гребная флотилия. Она действовала в «узких водах» Дуная, участвовала в осаде крепостей и обеспечивала коммуникации и переправы на реке.

При новом командующем армией Петре Багратионе действовал отряд казаков под начальством хорунжего Боровика. Он выполнял функции армейских разведчиков.

К концу войны до половины состава бывших усть-дунайцев и буджакцев перебазировались на Кубань к казакам-черноморцам. Часть осела в Буджаке и других регионах Пруто-Днестровья, некоторые вернулись в Задунайскую Сечь.

Перипетии Русско-турецкой войны 1806-1812 годов свидетельствуют об оправданности курса на казачью колонизацию Причерноморья, проводимого на исходе XVIII в. Потёмкиным-Таврическим. Отказ от этого курса, переход к помещичьей колонизации региона привёл к тому, что за 15 лет до начала новой Русско-турецкой войны с Днестра на Кубань были переселены 25 тыс. черноморских казаков.

Подрыв российского демографического ресурса в Причерноморье негативно повлиял на действия русской армии в той войне. В начале и конце военного конфликта Россия смогла выставить против турок на Балканах лишь до 45 тыс. человек. Учитывая обстоятельства 1812 г. и замыслы Наполеона по использованию в своих интересах османов, это едва не привело к трагическим для Российской империи последствиям.

Оставшиеся после 1812 г. в Бессарабии казаки основали две группы селений — станиц. На речке Дракуля 45 казачьих семей обжили одноименное бывшее ногайское селение (сегодня это преимущественно украинское село Трудовое). Впоследствии часть переселенцев из него основали неподалёку село Новое Спасское, имеющее ныне молдавско-русский состав (76% молдаван и 20% русских).

На реке Сарата малороссы и молдаване обжили бывшее ногайское селение Акмангит (ныне это село Белолесье), часть его жителей впоследствии основали в нескольких километрах от Аккермана село Староказачье.

Жители вновь образованных селений были причислены к казённым крестьянам, но себя продолжали считать казаками. Многие усть-дунайцы пополнили тогда же в бессарабские города, колонии балканских переселенцев (болгар, гагаузов) и немцев.

Новая попытка создания казачьего войска в Буджаке и Подунавье была предпринята в начале русско-турецкой войны 1828 — 1829 годов. К этому времени Бессарабия уже вошла в состав Российской империи, являлась ближайшим тылом русской армии.

В июне 1828 г. император Николай I повелел Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору Михаилу Воронцову приступить к формированию двух казачьих полков (конного и пешего), под названием «Дунайских». Конный полк должен был действовать на коммуникациях регулярных войск, а пеший — нести службу на судах Дунайской гребной флотилии.

Казачьи станицы, основанные выходцами из Усть-Дунайского войска стали основой для формирования конного полка. 400 объезженных лошадей для него пригнали с Кубани. После окончания войны на казаков возлагалась функция охраны стабилизировавшейся по Дунаю и Пруту русско-турецкой границы, в 40-х годах к этому прибавилась обязанность нести караульную службу в Одессе, Херсоне и Аккермане.

Казаки были освобождены от выплаты податей и несения повинностей, получали деньги на боевое снаряжение, а во время военной службы — жалование. Службу в двух пятисотенных полках станичники несли по 3 года, сменяя друг друга.

По традиции, поощрялось пополнение войска за счёт задунайских казаков, переселенцев из Дунайских княжеств и Балканских владений султана. Административный центр Дунайского казачества разместился в селении Волонтировка (теперь оно находится на юге Республики Молдова), основанного молдаванами и балканцами, ставшими добровольцами русской армии во время войны 1806-1812 годов.

Однако и на этот раз основным кадровым резервом Дунайского войска стали внутренние губернии Российской империи.

В 30-х годах к дунайским казакам было разрешено присоединяться всем добровольцам, если они прежде имели хоть малейшую принадлежность к казачьей или регулярной военной службе. Это привело к притоку бывших военнослужащих: отставных солдат, их сыновей и «пасынков», обедневших дворян, бессарабских мелких землевладельцев («мазыл»). Кроме того, властями к войску приписывались казённые крестьяне.

Развивалась инфраструктура Дунайского войска: в станицах открывались школы, резервные склады продовольствия («хлебные магазины»).

Этнический состав войска отличался пестротой, характерной и для современной Бессарабии: основную часть дунайцев составляли малороссы, русские, молдаване, но были и сербы, албанцы, цыгане, болгары, греки, гагаузы. Офицерский состав формировался в основном из кубанцев и донцев, которые зачастую оседали в Бессарабии после службы. В середине 30-х годов в восьми станицах Дунайского войска жили свыше 7 тыс. человек обоего пола. К середине века его численность почти удвоилась.

Становление второго Дунайского войска споткнулось о проблему отсутствия должного земельного фонда. Ведь к 30-м годам XIX в. основная масса земель бывшей османской Бессарабии была распределена между колонистами и помещиками. К 1838 г. из искомых 110 тыс. десятин земли власти смогли выделить станицам лишь 37,3 тыс. Кроме того, территория войска не была компактной.

Несмотря на своё наименование, войско не обладало землями непосредственно по берегу Дуная. Все станицы и хутора находились в сухой Буджакской степи. Проекты правительства по смещению казаков ближе к устью Дуная до начала Крымской войны так и не реализовались.

По мере роста численности войска проблема малоземелья становилась всё более острой. В итоге в 1844 г. приём в состав дунайских казачества извне был прекращён.

Из-за дефицита земельных угодий в Дунайском войске не было крестьян-подданных, как в других казачьих объединениях России. Зато в войске были свои цыгане.

В бытность Дунайского войска в Буджакских степях была проведена кампания по переводу части бессарабских цыган к оседлому образу жизни и привлечению к военной службе.

Цыгане были среди казаков Запорожской Сечи, Бугского войска, однако их число там было не велико. В Дунайском же войске они стали основой для формирования целого полка (третьего, созданного во время Крымской войны).

В 1836 г. из-под Оргеева в Аккерманский уезд были переселены свыше 300 семей цыган «лингураров» («ложкарей»), промышлявших преимущественно деревообделочным ремеслом. На юге они обосновались в двух вновь основанных селениях — Фарионовке и Каире (здесь и сегодня живёт много цыган). Процесс их окрестьянивания шёл не просто, вызывал протесты, случались даже побеги за Дунай.

В 1839 г. было принято решение о включении буджакских цыган в казачество. Чтобы ускорить процесс привыкания цыган к крестьянско-казачьим порядкам в их сёла подселили малороссов и молдаван. Процесс обустройства цыган на новом месте, обучения их военному делу, оснащению их экипировкой лёг на войско. Для того, чтобы облегчить овладение цыганами «верховым» искусством им предоставляли лошадей, выезженных другими казаками.

Тем не менее, к началу 50-х годов цыгане стали привыкать к своему новому статусу: семьи обзаводились сельскохозяйственным инвентарём, домашними животными, цыганские дети уже посещали станичные школы. С этого времени цыган стали привлекать к несению военной службы, по сути это было уже второе поколение переселенцев.

Крымскую войну часть дунайских казаков встретила на Кавказе. С 1847 г. по две сотни от каждого полка несли службу в Грозном, размещались аванпостами по Тереку. В общей сложности на Кавказе до конца войны находились более 500 дунайцев.

Оставшиеся сотни (в т.ч. четыре цыганских) охраняли бессарабскую границу, занимали оборонительную линию в Одессе, отряжались для действий за Дунаем против османов, часть входила в гарнизоны Измаильской и Аккерманский крепостей. Из 64-х казаков — дунайцев был сформирован конно-ракетный отряд, действовавший за Дунаем.

В сентябре 1855 г. первым двум Дунайским полкам, за отличную службу на Кавказе и Дунае были пожалованы знамена.

Утрата Россией по итогам Крымской войны Подунавья имела для бессарабских казаков катастрофические последствия.

Это окончательно похоронило проекты получения войском земель на Дунае, ещё больше обострило проблему малоземелья, т.к. ряд станиц и хуторов находились на землях, уступленных Молдавскому княжеству (вассальному Порте). Решить проблему территориального приращения войска в послевоенный период было затруднительно, т.к. в российскую часть Бессарабии и Причерноморье хлынул поток переселенцев (около 30 тыс. человек), на желавших оставаться в Подунавье.

Начался процесс оттока станичников из Дунайского войска, сокращался служилый состав. К 60-м годам с едва удавалось формировать смены для несения службы лишь в одном полку.

В 1856 г. войско переименовали в Новороссийское, но в таком статусе просуществовало не долго, т.к. в 1868 г. было распущено. Офицеров причислили к дворянству Бессарабской области с предоставлением им земельных владений. Простые казаки получили паи на земли бывших станиц и хуторов.

Полковые знамёна были сданы для хранения «на вечные времена» в церковь станицы Волонтеровки, а оружие — на Бендерский артиллерийский склад. Часть казаков уже по традиции ушла на Кубань, но основная масса осталась в Бессарабии. Многие из тех, кто ушёл из родных станиц, пополнили население бессарабских городов.

Несмотря на недолгую историю бессарабских казаков, они внесли существенный вклад в освоение «Дикого Юга» — пустынного Буджакского края. Большинство населённых пунктов, основанных дунайцами, существует и по сей день. Казаки принесли сюда земледельческую культуру, начав распашку засушливых целинных земель. По сегодняшний день на юге Бессарабии сохраняется этническое многообразие, которое начало формироваться в рамках Дунайского казачьего войска.

В 1282 году Баскак татарский Курского княжения призвав Черкас из Бештау или Пятигорья, населил ими слободы под именем Казаков.

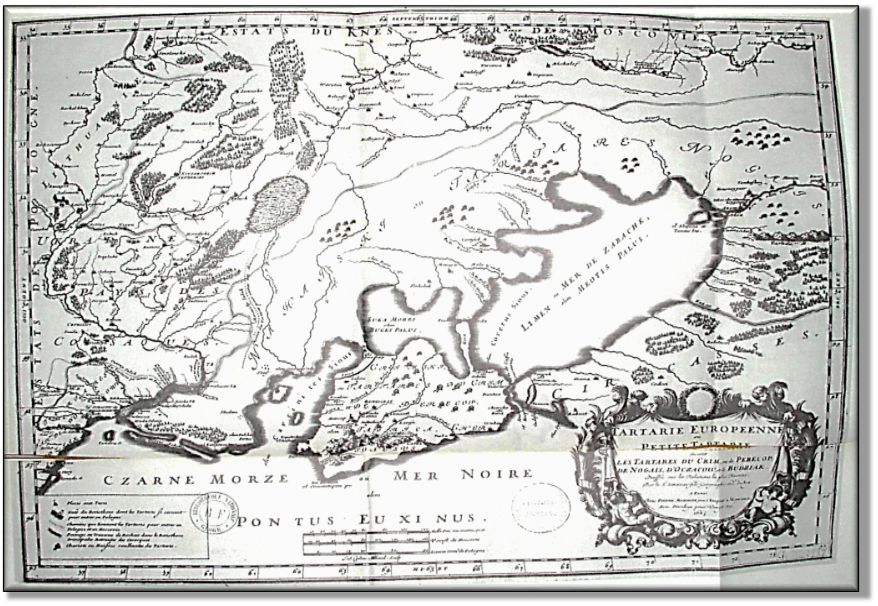

Конфигурация Чёрного и Азовского морей не отвечает теперешним топографическим данным, а только приблизительной схематизацией их того далекого времени.

От самого Северного Крыма тянется надпись: Nogaysky ou Tartares Nogays, т.е. Ногаевские или Татары Ногая, до самого устья р. Дона. Что это обозначает? Эти места были оккупированы монгольским князем Ногаем.

В книге "О казаках" Г.В.Губарева, на основании исторических данных, на стр.220-232, говорится:

"...около 1280 года, в близости к казачьим поселениям, занял кочевья крупный союз Тюрков-Мангытов, во главе которого хан Туда-Менгу утвердил темника Ногая. Расположившись между Доном и Днепром на равнине, особенно богатой обильными пастбищами и водами, орда Ногая своими юртами на севере доходила до р. Сейма, а крыльями примкнула к оседлому расположению казаков по Днепру и по Дону."

Ногай происходил из племенной аристократии и состоял в родстве с ханами. Но он не был потомком Чингис-Хана. В царстве Золотой Орды Ногай считался только правителем Западных областей. Однако, энергичный и властолюбивый темник не удовлетворялся таким положением. Заняв подступы к "Руси", он начал вести себя, как независимый князь, мало считался с ханами Золотой Орды и самовольно распоряжался в соседних "русских" княжествах, которых он объявил своими данниками и организовал там сборы в свою казну. Для вооруженной поддержки предприятия, были призваны по договору казаки с Кавказа.

Историк Болтин описывает так:

"В 1282 году Баскак татарский Курского княжения призвав Черкас из Бештау или Пятигорья, населил ими слободы под именем Казаков".

До этого времени местные князья Олег и Святослав везли "выход" в Сарай, а теперь их принуждал платить дань Ногаю. Боясь последствий, они обратились с мольбой к хану Тута-Менгу, которому не нравилось самоуправство Ногая. Он разрешил князьям уничтожить черкасские слободы. Это решение послужило причиной кровавых столкновений, во время которых погибла часть казаков с одной стороны и много русских бояр и князей - с другой.

Раздоры грозили перейти в Ордынскую междуусобицу и, не желая принимать в ней участие, Черкасы-Казаки перешли на службу к другому Баскаку. Болтин о этом говорит:

"не обретая себе безопасности там, ушли в Канев к Баскаку, который и назначил им место пребывания ниже по Днепру. Тут они построили себе городок и назвали его Черкасы, по причине, что большая часть их была породою Черкасы.."

Через несколько лет Ногай принял участие в дворцовом перевороте. Хан Теле-Буга был убит и сарайским престолом, при помощи Ногая, завладел потомок Чингис-Хана Тохта. После этого Ногай еще больше стал вмешиваться в дела управления. Он занял Крым и все Черноморское побережье от Перекопа до Дуная. Галицкая Русь приобрела в нем нового государя-завоевателя и везла ему дань. Днепровские казаки подчинились ему тоже, и их отряды принимали участие в его военных предприятиях.

Историк Пахимер, в подробном описании эпохи Византийских императоров Михаила и Андроника, говорит о Ногае:

"Ногай был храбрым воином, наиболее мудрым и ловким правителем, какого когда-либо имели Татары."

Аланы, Цики, Готы, Русы и множество других народов, живших раньше на этой земле около моря и дальше от моря, были теперь собраны вместе. Они приняли вскоре татарские обычаи, фасон платья, язык и объединенные стали настолько сильны, что хан, которому они вместе с Ногаем вышли из повиновения, попробовал их наказать, после тяжелых потерь в боях и сам был рад уйти от них целым. Они любили войну и вели простой образ жизни, довольствуясь малым и пренебрегая накапливанием богатства. Ногай сумел вдохновить своих людей решимостью для разрыва с Каспийскими ханами и убедил, что они останутся непобедимыми лишь в том случае, если будут выполнять данные им Законы.

Он их учил воздерживаться от изысканной пищи и довольствоваться грубой, жертвовать своими частными интересами в пользу общих интересов нации, разрешал иметь по несколько жен, которым поручались заботы об одежде и еде. Благодаря этому народ рос в числе и не терпел недостатков. Они не должны были строить крепких домов для того, чтобы не привязываться к одному месту и в случае нужды, легко покидать его для нового. На походе им предлагалось питаться убитой дичью или просто, открыв вену у лошади, напиться ее кровью. Если было мясо, они не варили его, а вырезанные куски баранины клали под седло, где они парились в теплоте коня. Принуждая подданных точно выполнять основные законы Чингис-Хана, Ногай делал их правдивыми и искренними в речах, а их простодушие имело следствием честность в отношениях их друг к другу.

Казачий историк Е.П.Савельев/история Дона/ считал, что перечисленные Пахимером/грек/ народы, составляли Казачью дружину Ногая, которая своими подвигами способствовала росту военной славы Крымского князя.

Жена Ногая, Евфросинья, была дочерью Византийского императора Михаила и благодаря этому Византия всегда рассчитывала на помощь его против Болгар.

Из этого сотрудничества осталось предание о Запорожцах о том, что Низовое Войско Запорожское основал некий Семён со своими боевыми товарищами, рода Козарского. Сначала они жили охотой в низовьях Днепра, где ныне Семенов Рог. Тут о них узнал Греческий император, который призвал их на помощь против Турок. После того, как Турки были побиты, император отпустил их с почетом, наградив именем Казаков.

Став полновластным владыкой в Западных областях, Ногай не переставал вмешиваться в дела Золотой Орды. Новый хан Тохта, хотя и обязанный ему своим возвышением, повел против него войско и началась борьба долгая кровопролитная. Пахимер описывает:

"для того, чтобы рассказать о войнах в их стране, о несчастиях и разрушениях городов и деревень, о ужасе массовых убийств, о печальном образе беженцев, уходивших с родины в Константинополь, пришлось бы написать отдельную книгу истории. Ногай упорно сопротивлялся, но все же его силы потерпели поражение и сам он погиб в бою/1300 г./. Тракай, сын Ногая, с остатками дружины отошел в пределы Болгарии, а орду Мангытов переселил за Волгу и Яик. "

В разгар смуты, Киевский Митрополит Максим в 1300 г. "не терпя Татарского насилия, остави митрополию, иже в Киеве, и побеже из Киева и весь Киев розбежася, а Митрополит иде к Бряньску, оттоле в Суждальскую Землю и тако седе в Володимире". Киев обезлюдел окончательно, а Северная "Русь" приобрела теперь авторитет духовно-религиозного центра - по митрополиту.

На карте обозначена Доно-Кубанская низменность до Кавказских гор, с надписью: Circasses - Черкасы, народ родственный Казакам, начиная с "Бронзового века", т.е. четыре тысячи лет тому назад.

Весь Юг бассейна р. Днепра - Borisphen-Neper - занимает надпись: Pays des Cosaques, т.е. -страна Казаков правобережья и левобережья, ниже Киева. Значит, главенствующее положение в 1280 году на Днепре занимали Казаки. Выше Киева надпись: Украина - Ukraine, владения которой очень скромны. Слева - севернее тянутся владения Литвы - Lithuanie.

По всей северной окраине надпись: Estats du Knes ou Kzar de Moskovie, т.е. Штат князя или царя Московии. Все Рюриковичи, родившиеся по этой линии назывались князьями. Этот титул некоторых из них не удовлетворял их честолюбия и многие стремились стать "великим князем". Борьба за власть, вызывала кровавые междуусобицы. Лилась беспрерывно кровь подчиненных им народов. Убивали князья брат - брата. В особенности отличился князь Святополк, убивший своих братьев Бориса и Глеба и прозванный "Окаянным". В натуре большинства Рюриковичей-варягов красной нитью проходит жажда власти, массовые убийства и грабежи соседних народов. Особенными грабителями история выдвигает Олега-норвежца/879-912/, воспитателя Игоря, погибшего после грабежей на Каспийском побережье в сражении с хозарами. Игорь за свою жадность был разорван на двое древлянами. Особенными грабежами отличался Святослав, убитый печенегами в районе Днепровских порогов, будучи обремененным громадной добычей. Князь Куря Печенежский озолотил череп Святослава и пил из него вино в торжественных случаях.

Практика провозглашения "великим князем" в те времена повелась от того, где была резиденция митрополита, называвшегося еще митрополитом "всея Руси". По этому признаку и владетель княжества, где проживал митрополит, как бы освещая владение, назывался "великим князем всея Руси".

Так, например, князь Иван Калита/1328-1341/, создатель Московского княжества, чтобы иметь этот высокий титул, переманил Митрополита Петра Тверского и провозгласил себя "великим князем всея Руси". При чем, строго разсуждая титул "всея Руси" был явлением вымышленным, самозванным: Москва не имела никакого юридического права провозглашать преемственность свою от "Киевской Руси", ибо в Киеве все же были "руссы". Как известно, князь Андрей Боголюбский разграбил и сжег Киев и таким образом порвал всякие традиции Киева.

По этому поводу историк Украины, на стр.45 "Истории Украины" пишет:

"Та найбiльше потерпiв Киiв 1169 р., коли онук Мономаха Андрiй, по призвицу Боголюбський, що сидiв на Ростово-Суздальскiм столi, прийшов його добувати вiд Мстислава Iзяславовича iз своiм вiйськом, зложеним iз Суздальцiв та Володимiрцiв. Цi люди чужi украiнцям мовою й звичаями, немилосердно поруйновали i пограбували Киiв. Завойовники в церквах шати з образiв здiймали ,вони грабували по хатам усе, що попадало пiд руку. Людей немилосердно вбивали, або забирали в неволю. Пiсля цього погрому Киiв вже нiколи не мiг пiднятися на свою давню височiнь. Вiн переходив iз рук до рук i перестав грати ролю полiтичноi столицi украiнськоi держави".

Какая же могла быть преемственность Московией "всея Руси", когда войска Боголюбского не только не говорили по Киевски, но не имели ничего общего с Киевлянами., своими традициями-"звичаями".

Относительно высокой претензии на титул "царя всея Руси", возымел князь Иван III/1462-1505/, женившись на племяннице Византийского императора Софии Палеолог и провозгласивший тоже "преемственно" Москву "Третьим Римом".

В 1473 г. Венецианский Сенат напоминает Ивану, с целью привлечь его в созидаемый тогда "Крестовый Поход" против Турок для освобождения Гроба Господня, что в случае прекращения мужского потомства византийских императоров, наследственные права переходят к нему Ивану, по жене.

И после этого происходит чистая комедия провозглашения Ивана, сперва юго-славянами, втягивая его в коалицию против Турок, а потом и русское духовенство начинает без стеснения титуловать князя "царем", обильно уснащая свои обращения к нему всевозможными эпитетами: "он - боговенчанный, он - благородный, благоверный, великодержавный, поспешник истины, высочайший исходатай благоверия".

И эти все похвалы Иван III подтвердил фактами: он взял в свой поход против вольной республики Великого Новгорода икону Гребеневской Богоматери, поднесенной казаками Дмитрию Донскому, в эпоху битвы на Куликовом поле против татар в 1380 году, долго молился перед ней: разграбил основательно Новгород и одних украшений, золота, драгоценных камней, богатых риз из церквей вывез в Москву на 300 возах, для украшения церквей Москвы и княжеских палат.

Казачий историк Е.П.Савельев/история Дона/ считал, что перечисленные Пахимером/грек/ народы, составляли Казачью дружину Ногая, которая своими подвигами способствовала росту военной славы Крымского князя.

Жена Ногая, Евфросинья, была дочерью Византийского императора Михаила и благодаря этому Византия всегда рассчитывала на помощь его против Болгар.

Из этого сотрудничества осталось предание о Запорожцах о том, что Низовое Войско Запорожское основал некий Семён со своими боевыми товарищами, рода Козарского. Сначала они жили охотой в низовьях Днепра, где ныне Семенов Рог. Тут о них узнал Греческий император, который призвал их на помощь против Турок. После того, как Турки были побиты, император отпустил их с почетом, наградив именем Казаков.

Две другие версии, рассмотренные выше, сходны и относятся к более раннему времени, нежели «Младшая Эдда», именно к XII столетию. Анналист Саксон указывает даже точную дату прихода норманнов с Дона в северные пределы Франции — 166 г. н.э. Другой вариант этого же предания — объяснение захвата норманном Роллоном в начале X в. Нормандии: узурпатор оправдывал свои действия тем, что во II в. сюда с Дона пришел его предок, тоже Роллон.

Выше отмечено, что путь, которым шел легендарный Один вместе с асами, хорошо зафиксирован нумизматическими данными: с Дона на Среднюю Оку (именно на Средней Оке фиксируется большинство кладов восточных монет) и далее (обычно по Клязьме) на Верхнюю Волгу. Иначе говоря, Один со своим сопровождением шел именно Волго-Балтийским путем, останавливаясь в разных районах Балтийского побережья и на островах, пока не пришел в область Центральной Швеции — именно Свитьод. И надо иметь в виду, что ceeee-шведов в те легендарно далекие времена здесь еще не было.

Согласно преданиям, Один — и бог, и родоначальник династии, связанной все с теми же «асами», обоготворяемой элиты формирующегося государства (оно в Швеции сложится значительно позднее, чем на Руси). Согласно преданию, Один после смерти (боги шведов смертны) собрал всех погибших в войнах и увел назад на Дон в «Асгард». Интересно и важно, что предания об Одине были и в «Руссии-тюрк» на восточном берегу Балтики, на что обратил внимание Саксон Грамматик, противопоставляя, однако, русов и шведов.

Следовательно, легендарные сведения, подтвержденные нумизматическими данными, представляют нам, казалось бы, парадоксальную картину: изначально норманны (северные люди) этнически были связаны с аланами-иранцами, и германского этнического элемента у этих норманнов не прослеживается.

В свете указанных фактов могут быть рассмотрены и два принципиально значимых источника: известие о «Росском каганате» под 839-м и «Норманнском каганате» под 871-м годами. В первом сообщении, записанном франкскими «Вертинскими анналами», говорится о послах народа «рос», прибывших в Константинополь откуда-то с севера и возвращавшихся на родину через Германию, поскольку пути к ней были перерезаны дикими варварскими народами. Правитель этой страны носил титул «кагана», приравнивавшегося на Востоке к византийскому титулу «императора». Но германский король заподозрил, что это свеоны, прибывшие в качестве шпионов-лазутчиков.

Сообщение явно не объяснялось традиционными норманист-скими и антинорманистскими интерпретациями. В Скандинавии не было племен, которые бы знали вообще титул «кагана», а под «свеонами» и те и другие понимали шведов. Только норманисты при этом и народ «рос» отождествляли со шведами, а антинорма-нисты, как бы уступая, соглашались, что южный народ представляли шведские послы. Между тем у римского историка Тацита (I в. н.э.) свевы и свеоны упоминаются как разные племена, а в IX в. франкские летописцы «свеонами» называли неопределенное население Балтийского побережья и островов, поскольку выхода к этому морю франки-германцы не имели, да и не участвовали в то время шведы в разбойных нападениях викингов.

Скорее всего, сообщение о «Росском каганате» ведет не в Скандинавию, а к берегам Дона. Росский каганат, государство, созданное в конце VIII — начале IX в. русами-аланами — это, очевидно, давно известная археологам салтовская культура на Дону и Северском Донце. Сам титул «кагана» предполагает, с одной стороны, соседство тюркского народа, а с другой — независимость «каганата» от любого другого государственного образования. Иными словами, Росский каганат — это не часть Хаза-рии, как и до сих пор считают многие хазароведы, а ее соперник

в Причерноморских степях. И культура района Северского Донца и Подонья в это время заметно выше, нежели в собственно кочевой Хазарии. Об этом свидетельствует и уровень ремесла (в частности, уровень строительной техники), и наличие собственной чеканки монет (восточного же образца).

Нумизматика свидетельствует о тесных связях Подонья с Прибалтикой. Петергофский клад арабских монет начала IX в. содержит и монеты, отмеченные «русскими письменами», являющимися по своему происхождению именно аланскими, т.е. иранскими. Когда начались эти связи остается неясньш. Тем более что этим вопросом просто никогда не занимались, если не считать указания на то, что прибалтийский янтарь появляется в салтовской культуре с конца VIII в. Но отлив части алан по Вол-го-Балтийскому пути явно не был первоначальным. И в то же время в Поднепровье в это время вообще еще не было кладов восточных монет и, очевидно, путь «Из Варяг в Греки» еще не действовал.

Свежие комментарии